独立媒体人(Jointing.Media)一白, 上海,2023-06-28

编者按:

2019年10月《关于促进中医药传承创新发展的意见》印发后,听说各地各有关部门凝心聚力形成了共同推进中医药发展的良好局面。此后,中医药全程深度介入新冠肺炎疫情防控救治,筛选出“三药三方”(金花清感颗粒、莲花清瘟胶囊、血必净注射液,清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方)等有效方药,形成覆盖预防、治疗和康复全过程的中医药诊疗方案,为抗击疫情作出了重要贡献。

2021年2月9日,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施》(以下简称《政策措施》)的通知。提出7个方面28条政策:一是夯实中医药人才基础。提高中医药教育整体水平,坚持发展中医药师承教育,加强中医药人才评价和激励。二是提高中药产业发展活力。优化中药审评审批管理,完善中药分类注册管理。三是增强中医药发展动力。保障落实政府投入,多方增加社会投入,加强融资渠道支持。四是完善中西医结合制度。创新中西医结合医疗模式,健全中西医协同疫病防治机制,完善西医学习中医制度,提高中西医结合临床研究水平。五是实施中医药发展重大工程。引领中医药在人才培养水平、医疗服务能力、科研能力、药材质量、综合改革、对外开放等方面全面提升。六是提高中医药发展效益。完善中医药服务价格政策,健全中医药医保管理措施,合理开展中医非基本服务。七是营造中医药发展良好环境。加强中医药知识产权保护,优化中医药科技管理,加强中医药文化传播,提高中医药法治化水平,加强对中医药工作的组织领导。

两年过去了,这些《政策措施》推行的如何,政策所涉及的求学者、行医者、高校教育者们感受到改变了吗?JM带着这些疑问进行了一系列调研和采访。

钱都去哪儿了?

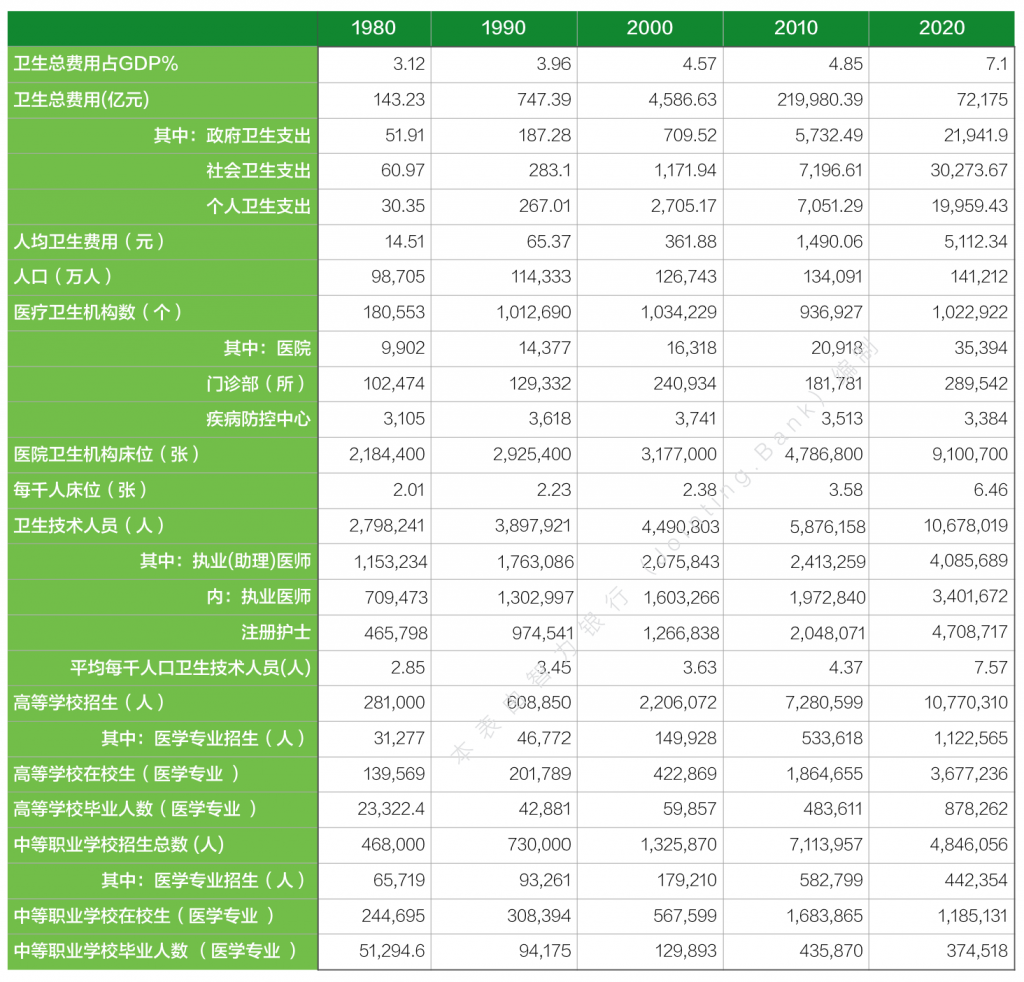

资料来源:智力银行根据历年《中国统计年鉴》、《中国卫生健康统计年鉴》发布的数据编制。

据统计,2000—2020年间全国卫生总费用增长了14.74倍,其中,居民个人现金卫生支出增加了6.38倍,低于同期GDP9.22倍的增长幅度,高于同期城乡居民家庭人均收入4.13倍的增长幅度。同样20年,1980—2000年间,全国卫生总费用增长了31.02倍,其中,居民个人个人现金卫生支出增加了88.13倍,远高于同期gpd增长20.83倍的幅度和城乡居民家庭人均收入增长12.42倍的幅度。

通过数据,我们可以看出,1980—2000年间国民用于卫生保健开支的超高速增加,在近20年里,增速有所放缓,但仍然高于同期家庭收入的增长。国人为医疗卫生服务花费了越来越多的钱财。医疗不愧为新时代的“三座大山”之一。既然市场需求如此“旺盛”,那么医疗卫生供给方的数据又是如何呢?

从表1中,我们可以看到,2000—2020年间,全国医院数量仅增加了117%,门诊部所增加了20%,每千人床位增加了171%;同期全国医护人员增加数,医生97%,医师112%,护士272%,诊疗人次增加了133%高于医师的增长,似乎说明医生的“劳动生产效率”有些许提高。而相对同期人口仅增加了11%,医院数量和医师数量仅增加一倍,与卫生总费用增长的14.74倍相差甚远。那么,钱花到了哪儿去了呢?

同期,医学专业招生人数从149万跃至1,122万,看似供给充沛。但细分数据可见端倪:中医药专业招生增速显著滞后于西医。以2020年为例,高等学校医学专业招生中,中医药类仅占15%(约168.5万人),而中等职业学校医学专业招生中,中医药相关专业占比不足8%(约35.4万人)。更严峻的是,中医执业医师数量从2000年的160.3万人增至2020年的340.1万人,增幅112%,远低于护士272%的增速。这背后是教育资源的结构性倾斜——2020年,全国医学类高校经费中,西医相关学科占比超80%,中医药课程多被压缩为“选修”或“补充”。当政策文件强调“夯实中医药人才基础”时,现实中的教育资源分配却如同“撒胡椒面”,难成体系。

教育与临床的“断桥”

中医药讲究“师承”,但如今的中医药教育却陷入“课堂化”窠臼。一名中医院校学生坦言:“背了五年《黄帝内经》,却连把脉都手抖。”数据显示,中医药专业学生临床实践课时占比不足30%,远低于西医专业的50%以上(部分顶尖医学院达60%)。政策要求“坚持发展中医药师承教育”,但现实中,真正能带徒的名老中医日益稀缺:全国名老中医传承工作室从2010年的500个增至2020年的1,200个,但带教导师平均年龄达68岁,且每年仅能培养不足2,000名学徒,与每年数十万的中医药毕业生规模形成鲜明对比。教育与实践的脱节,使得毕业生既难承古法,又难创新术。

更严峻的是,许多中医院为追求经济效益,盲目引入西医诊疗模式。2020年,中医院门诊量仅占全国总门诊量的12.7%,而综合性医院占比高达76.3%。

《政策措施》要求“创新中西医结合医疗模式”,但现实中的结合往往流于形式。某综合性医院开设“中西医结合科”,实则将中医科与西医科室简单拼凑,二者在诊断标准、用药逻辑上各行其是。数据显示,2020年全国3,384家疾病防控中心中,仅23%设立中医疫病防治科室;综合性医院的中西医会诊率不足15%。

更深层的矛盾在于教育端。西医院校学生仅需修4学分的中医概论(占总学分1.2%),而中医院校学生面对西医课程时,常因师资薄弱而“食之无味”——某中医药大学西医课程教师中,具有临床经验的仅占31%。教材问题同样突出:中医内科学教材中,约40%的病因病机描述直接翻译自西医概念,学生既难掌握中医辨证逻辑,又无法对接现代医学需求。

政策倡导的“协同”,若不能打破学科壁垒、重构培养方案,终将沦为纸上谈兵。

激励机制的“跛脚”

政策提出“加强中医药人才评价和激励”,但现行医疗体系仍以西医标准为主导。例如,职称评审中,发表SCI论文的数量权重远高于临床疗效(中医师晋升副高职称平均需5篇SCI,而西医仅需3篇);医保支付更倾向于西医检查与手术,中医诊疗项目定价普遍偏低。以针灸为例,一次收费仅30-50元,而一台微创手术费用可达数万元。2020年,公立医院中医师人均年收入为12.3万元,较西医低18.7%。这种激励错位,迫使优秀中医人才要么转投西医领域,要么陷入“以药养医”的灰色循环——某三甲中医院中药饮片收入占比高达40%,远超国家规定的25%红线。当政策鼓励“多方增加社会投入”时,资本市场却因中医药评价体系模糊而持币观望:2020年中医药领域风险投资仅占医疗健康行业的7.2%,远低于生物医药的61.8%。

中医药振兴,表面看是技术问题,本质是制度问题。当卫生总费用狂奔14倍时,若人才培养仍困于资源错配、激励缺失与体系割裂,再多的政策条文也难逃“空转”。破解之道,或在于回归常识:让中医教育“接上地气”(如将临床实践课时提升至50%以上),让师承传统“活起来”(建立名医带徒专项基金,每年支持1万名学徒),让人才评价“看得见疗效”(将患者康复率纳入职称评审核心指标),让中西医结合“融得了血肉”(强制综合性医院设置中西医联合门诊,将会诊率纳入考核)。唯有如此,中医药才能真正走出文件,成为护佑国民健康的长青之树。

编辑:一一

延伸阅读:

- 郭建宗:关于民间中医合法执业的意见

- 循证医学:如何获得最佳治疗方案?

- 周其仁:行医资格的国家管制

- 周其仁:中医与西医的分叉

- 周其仁:“中医不姓中”的原因

- 知识才是最好的医疗

- 教育说|毛进军:香港中医学经典重传承的精神值得学习

- 从饶毅又怼张文宏,聊聊卫生经济学

- 第52期CFIM Salon:医疗医药投资案例分享

- 新冠加快了医疗数字化转型

- “向阳花”支教,让针灸成了边远地区的“好医生”

- 大医至爱:张兴儒的公益哲学