美国禁止诺瓦克·德约科维奇参赛并不公正

作者:马克·达库尼亚(Mark Da Cunha),2022-08-26

译者:JM山谷

拜登政府以“未接种疫苗”为由,禁止世界上最好的网球运动员诺瓦克·德约科维奇参加 2022 年美国网球公开赛,即便CDC(美国疾病预防与控制中心)指出他是安全的。这阻止了德约科维奇追平拉斐尔·纳达尔的 22 项大满贯纪录。政治,不讲科学。

2021 年美网决赛的网球冠军诺瓦克·德约科维奇将不会参加 2022 年的美网。因为拜登政府规定,禁止未接种疫苗的非居民外国人进入美国,未接种疫苗的美国公民和Covid-19呈阳性的外国永久居民可以进入。

非常遗憾,这次我将无法前往纽约参加美国公开赛。感谢#NoleFam传递爱与支持的讯息。❤️ 祝我的对手们好运!我会保持良好的状态和积极的心态,等待再次参赛的机会。

——诺瓦克·德约科维奇(@DjokerNole),2022 年 8 月 25 日

CDC建议同等对待未接种和已接种疫苗的人群

拜登政府借口说,他们只是虔诚地“追随科学”。但这个“借口”已过时,本月早些时候,CDC更新了Covid-19 预防指引,指出应同等对待未接种和已接种疫苗的人群,不再对人根据疫苗接种状态做区分,因为尽管感染症状通常很轻,但会发生突破性感染,而感染过 COVID-19 的人,虽然未接种疫苗,但在一定程度上能预防再次患上严重疾病。

尽管如此,拜登政府仍然禁止未接种疫苗的非居民外国人进入美国,例如 Covid-19 检测呈阴性的诺瓦克·德约科维奇。

更虚伪的是拜登政府的移民政策——豁免边境以南的外国人非法进入美国。“科学”哪里说过,非法进入美国的“未接种疫苗者”不是健康威胁,合法进入美国的“未接种疫苗者”却是健康威胁?拜登政府允许未接种疫苗、不做核酸检测、可能 Covid-19 呈阳性的外国人从墨西哥南部边境非法进入美国,却禁止未接种疫苗但检测呈阴性的外国人合法进入。这不仅不公正,也是对法律的嘲弄。

(待赞助稿酬达标后发布全文)

作者简介:马克·达库尼亚(Mark Da Cunha) 是《资本主义杂志》Capitalism Magazine的编辑和capitalism.org的创建者。

编辑:一一

延伸阅读:

思想|从大萧条到大封城:后新冠和后特朗普的世界(四)

【城市】| City

作者:刘宁荣, 2020-11-28

思考2:全球化的陷阱与出路

全球化也陷入了陷阱,到底有什么出路呢?发达国家在陷入增长的困境以及日益扩大的不平等之后,全球化成为替罪羊。我相信全球化不会停止,但步伐会放慢。在新冠病毒大流行之后,正如我五月发表一篇文章《“半冷战”来临,“半全球化”降临》。在我看来,世界已进入“半全球化”的时代。

- “半全球化”降临!

什么叫做“半全球化”? 首先区域化合作加强,区域化的合作将代替现有的国际贸易架构。就在2020年11月15日,15个国家正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),中国、日本、韩国跟东盟,以及澳大利亚、新西兰等国加入了这个协议,RCEP超越欧盟自由贸易区,成为世界上最大自由贸易经济体系。成员国的GDP占全球近三成、全球贸易约三成、全球投资的三成多。是全球人口最多、最具潜力和最重要的自由贸易协定。

而《跨太平洋伙伴全面进步协议》(TPP)在美国退出之后由11个国家签署,改名CPTPP,在2018年底生效。北美自由贸易协定在改头换面之后得以延续,欧盟与日本已达成自由贸易协定,欧盟和中国正在商讨投资协定,这些新趋势都充分说明了“半全球化”时代的到来。所以我们看到区域性的经济合作在加强。

第二,全球经济重心向亚太转移。下面的这个图表可以看出亚太地区的经济增长强劲,占全球经济总量的30.2%,超越欧洲和中亚的26.8%。这就是我所说的全球的经济中心再转移,全球化不会因为“美国优先”这个政策而发生改变。

第三,自由贸易不会被轻易颠覆。特朗普上台之后,“美国优先”政策,并没有改变美国的贸易逆差。所以说全球化的步伐不会因为美国的孤立主义受到重创。

第四,中国成新全球化重要推手。中国在推进与不同国家和集团的自由贸易协定,而且在加入RCEP之后表示愿意加入CPTTP,充分彰显中国捍卫自由贸易的企图心。

为什么说中国在这半全球化的趋势中会是一个重要的推手?我们看到新冠大流行冲击全球供应链,暴露了全球供应链相互依存的脆弱性,也惊醒了各国过度依赖他国制造业的潜在危机。不仅仅是美国,欧洲国家看到这个危机,中国也看到了这个危机。中国在夏天的时候大量进口粮食,很多人也担忧中国有没有足够的食品?中国会不会回到文革时代,用粮票油票的时代?这是因为中国已经过度倚赖其它国家的农产品。今天发生全球供应链的大洗牌,大家都担心过度依赖中国的供应链,尤其是特朗普一年来的对抗政策会导致中美之间的冲突,所以大家提供了“中国+1方案”。所谓“中国+1方案”就是在中国以外,在印度、东南亚国家、台湾设立备胎,但中国制造业的中心地位,短期内也不会受到影响。因为制造业难以回流美国,特朗普失败了,拜登怎么会成功呢?拜登将在“美国制造”计划中投资7千亿美元,最终也无法吸引美国制造业回流。不过令人欣喜的是,拜登不会走孤立主义路线,拜登将会重返国际大家庭。

- 全球化的益处

全球化给我们带来了很多益处,发展中国家是这一波全球化最大的受益者,全球化加快了全球的脱贫速度,发展中国家的生活水平得到了改善。根据世界银行的数据,自1990年以来,极端贫困人口减少了35%。第一个千年发展目标原计划,2015年将1990年的贫困率降低一半,而这一目标已在2010年提前实现。全球有近11亿人摆脱了极端贫困。

发达国家也因为全球化而降低了生产成本,帮助富国长期保持低通货膨胀。通胀在美国和其它西方国家已消失很久,从80年代开始,通胀就是下行趋势,即使美国毫无节制地加大货币供应,实体经济杠杆不断上升,通胀仍波动式下滑。

而全球化带来了很多新业务,包括新客户和收入的多样化。各国企业可以寻求灵活、创新的方式来扩展海外业务。全球化亦促进全球人才的流动和发展机会,超过3%的人口现在居住在出生国家之外。在过去的六十年中,尽管移民在世界人口所占的比例一直保持稳定,但其构成发生了变化,高技能移民相对于低技能移民的比例急剧增长。在高技能移民中,将近75%居住在美国、英国、加拿大和澳大利亚; 硅谷超过70%的软件工程师是外国人。

全球化也令创新和技术的传播速度加快,全球知识流动的强度日益增加。全球化以两种方式扩大了跨边界的技术传播。首先,全球化使各国更容易获得外国的最新知识。其次,它增强了国际竞争,并增强了公司创新和采用国外技术的动力。IMF的研究表明,新兴市场因为使用了来自外部的创新知识,每年的生产力提高达0.7%。

- 全球化为何成为过街老鼠?

但全球化也带来很多问题,首先是西方民众将自身内部的失败错误地归咎和转嫁于全球化。全球化导致发达国家,特别是美国的制造业外流,非法移民涌进西方,进一步激化了西方国家内部发展的不平等现象。全球放宽市场准入促进了全球自由贸易,有助于资本和商品的流动,欧美发达国家的资本和企业可以毫无约束地向全球扩张并从中获益,这造成了发达国家蓝领工人就业机会的流失。但全球化并非发达国家内部经济机会不平等的原因,而是他们的新自由主义经济政策。此外,在全球化浪潮中受到影响的蓝领阶层和民粹主义政客错误地或者故意地将这种不平等归咎于国际和区域贸易协议。这些多边贸易体制既脆弱,又有缺陷,如世界贸易组织WTO,更容易成为箭靶。

政客无法解决国内的经济不平等,民粹主义者诉诸民族主义以获得选票,但他们不可能就此解决国内不平等的问题,却激化了民众对全球化的负面看法。特朗普当选美国总统就是美国走向右翼民粹的结果,而各式各类的民粹主义在全球各地高涨,正在破坏二战之后美国建立的全球政治和经济秩序。在欧美国家,有关全球化的政治辩论已演变成暴力冲突,价值观的两极分化正加剧西方国家的分裂。与此同时,西方则对中国等发展中国家的不满加剧,因为后者过去二十多年取得了快速的发展,其中一个最重要原因就是他们及时搭乘上全球化这趟快速列车。

所以在 《归属经济学》这本着作中,来自奥斯陆、现在宾州大学任教的桑德布(Martin Sandbu)提出,我们应该重新审视当前的挑战,经济仍然是我们日益扩大的不平等的核心,只有关注正确的经济政策,我们才能解决这一问题,以建立一个人人享有的公正经济。

- 全球化的问题

那到底全球化带来什么问题呢?第一,资本与劳工实力相差悬殊。全球化造成全球资本四处游荡,资本和企业往往透过在不同国家的转移,谋取最大利润。这一方面造成了西方国家蓝领工人失去了原有的制造业工作机会,但在发展中国家也造成了对劳动者长期的剥削。即便在中国,三亿农民工享受了全球化的红利,但也受到了无情的剥削。

第二,全球化的偏斜式发展。在各国政府设计贸易协议和全球商业法规时,常常会充分考虑资本方的需求,而劳动者的利益,他们可获得的就业保障、薪金待遇、工作环境,工作场所的发言权,讨价还价的权利往往被忽视。这一切都是为了降低跨境经营成本并促进跨境资本流动,投资者以更好的就业机会和税收收入为诱饵,成为全球各国政府争相抢夺的对象。

尽管在全球化时代,各国经济以多种方式联系在一起,但即便到今日,世界经济依然不是一个全球共同体。实际上,世界经济中的大多数失败都源于国内治理的失败。而新冠病毒的蔓延让中国及美国的两种不同发展模式的冲突愈发明显。

思考3:中美制度的竞争与出路

我们需要思考的第三个问题,是关于中美两种不同制度的竞争与出路。特朗普的四年让全球看到了美国制度脆弱的一面,但人们是否也在这场关系到美国未来的2020年的总统大选中看到其韧性的一面?特朗普的四年让中美两国的关系,有如自由落体一般急剧恶化并已陷入谷底?特朗普的四年让中美之间的竞争和对抗态势已经成形而无法回转?特朗普的四年让中国在抗击疫情中看到了自己的优势,也让曾经自我陶醉的国人猛然醒来,在科技冷战降临时,意识到自己在科技创新上跟美国有极大的差距?

我在2019年12月30日的跨年随想《裂变:走出恐惧与幻灭》一文中说到 :“如今自由资本主义忽然间碰到了一个巨大的对手,即主导中国过去四十年发展的国家资本主义模式。今天,这两个阵营在争夺全球的领导地位。但无论是欧美民主国家领导的自由资本主义还是中国领导的威权政府积极介入的国家资本主义,都有各自迫在眉睫的问题需要找到解决的答案。”

从这张图我们看到中国在过去40年的改革当中,经济上取得的重大进步。美国今天的经济总量仍然是全球第一,但是中国已经上升到第二位,达到了美国总量的65%。

中国的财富跟美国的财富也发生巨大的移动,根据瑞信研究院发布的2019年《全球财富报告》,中国拥有的世界前10%的富翁人数达1亿人,首次超越美国,美国为9900万。中国还超越日本,成为世界百万富翁第二多的国家。数字显示,中国的国民总财富为63.8万亿美元,仅落后于美国,位居世界第二。但美国净值达到5000万美元的人数仍是中国的四倍,世界上40%的百万美元富翁都来自于美国。从中国富人人数的增长上看,2010年拥有百万美元或以上资产的中国人仅为3.8万,而现在则达到了444.7万,增长超过116倍。

- 美国的优势

尽管在21世纪的前20年,美国的经济增长放缓,但美国的发展模式继续在全球经济中处于主导地位。美国经济的繁荣很大程度上是由于自由贸易和参与全球经济所产生的影响。美国的GDP平均增幅略高于2%,超过G7其它发达国家。美国企业的竞争力依然强大,美国公司跻身全球最知名、最赚钱的公司之列。从企业利润来看,美国公司占全球前10%的有近四成,占全球前1%的更高达三分之二。美国在创新领域的投入继续保持世界领先地位,从数字化、人工智能到生命科学等领域的创新,许多推动21世纪增长的突破都离不开美国的创新生态系统。

过去20年,美国社会的相当一部分人口无法平等地参与经济发展并从中受益,其中包括约1.5亿成年人,但创新者、企业家、投资者,以及高技能工人却受益匪浅。最具创新性、发展快速、且规模较大的公司在美国不断出现。美国模式不仅给美国经济和民众带来了好处,而且还通过竞争、贸易、投资在全球范围内扩散。美国在技术、医学、金融和资本市场等领域的创新活动也对全球各国产生深远的影响。除此之外,美国的管理和商业模式的创新也在全球广为传播。美国的高等教育更是吸引了来自全球的优秀人才。

- 中国的优势

以购买力PPP来计算,中国的国内生产总值已经排名世界第一。中国现在是全球制造第一大国、贸易第一大国。中国经济快速弯道超车的原因之一就是计划经济和市场经济的混合,以及政府对重要行业和基础设施的投入和垄断。 这恰恰跟美国相反,美国过去30年里,基本上没有重要的基础建设。中国对资本流动的控制,虽然拖慢了中国的金融改革以及在全球金融市场发挥影响力,但使得中国免受全球金融市场的巨大波动。中国对教育和研发的投资也不断增加,世界经济论坛报道,中国在2016年有470万STEM(科学、技术、工程和数学)毕业生,超过美国STEM毕业生,比例为8.2比1。到2030年,这一差距将以15比1跃升。

新冠疫情让世人看到了中国举国体制的强大力量,政府全面介入做出令西方难以理解和羡慕的封城举动。但抗疫的强硬手段取得的成功,和美国抗疫的失败反衬了美国自由主义的灾难。中国的国家资本主义经济模式倾向政府干预和计划,在全球面对经济危机时,成为各国通用的危机处理手段。面对市场机制在疫情当中失灵,包括美国在内的西方各国政府动用非常规的财政手段,挽救企业、股市、债市。而新冠疫情突也突显中国在迎接第四次工业革命时已经走在世界前列, 充分利用大数据、人工智能、物联网、5G、无人机等新技术。健康码、 疫情地图、数字防疫系统都派上了用场。

但政府的过度干预经济也会带来反效果。在我曾经居住过四年的城市,渤海之滨的天津,其经济下沉就是一个例子。根据最新的统计,天津不再是中国十大经济体量的城市,只有一万亿,是上海和北京的三分之一。天津的负债率在今年是GDP的40%,比去年的35%要高。2008年金融危机之后,由于大规模的政府投资使得城市从2010年到2012年的经济快速成长,但去过天津的朋友都知道,新曼哈顿计划沦为“鬼城”。高银天津117层,位于天津市西青区高新技术产业园区,2008年开始动工,投入400亿, 过去12年里停工又复工,成为全球最高的烂尾楼。当地的四个钢铁公司合并,在2014年成为财富500的大公司,但2018年因债务被迫申请破产保护。所以只有创造更好的商业环境、公平的市场竞争、创新生态和吸引私人投资,才能确保经济的长远发展。

中国在经济快速发展的同时,贫富悬殊和社会的不平等也日益突出,这点并不比美国好多少。政府的债务也日益增高,这跟美国的情况也越来越相似。中国如何从美国的发展中吸取经验和教训?不同经济体的竞争必定日益激烈,两种模式都存在着自身的缺陷和共同的陷阱。

面对两种模式天生的弊端,如何在政府干预和市场力量中寻找平衡?

面对民粹主义高涨,不平等加剧的不满情绪,哪一个模式可以在提高经济活力和生产力时,更可能缩小贫富差距和收入不平等现象?

面对数字革命,在迎接第四次工业革命的创新竞争中,谁能保持长远的创新优势?谁能提供创新的土壤?这包括对教育的改革和投入,政府和私营机构的投入。谁能够制止数字革命演变成数字威权?

面对气候变化,谁能做出大胆的承诺和行动计划?中国是世界上最大的二氧化碳排放国,排放量占全球约28%。中国的碳排放在2018年和2019年仍持续增长,但也向世界承诺,力争于2030年前达到峰值,并争取2060年前实现碳中和,中国在美国不愿解决气候问题上充当国际领袖的时候显然走在了前面。

那么谁能具有革命性地告别以往经济发展的模式?对我们经济的真正衡量标准不应该只是GDP指标,失业率以及股市表现等简单的等式,还要看独立于经济指标并反应真实生活质量的社会进步指数。哪一个模式更具有人性?人道的社会主义?人道的资本主义?但首先需要拥有勇气面对自己的问题!

- 人道的资本主义/人道的社会主义

新冠疫情爆发之后,美国政策研究所对全美643位身家超过10亿美元的富翁在疫情期间财富变化进行统计,结果令人吃惊,。从3月中旬到8月中旬,这些富豪的财富共增加了8450亿美元,比3月初增加了29%,如果平均到每一天,这600多位富豪每天财富增加了47亿美元。 与此同时,在这段时间里,美国的失业人数超过了5100万。著名的诺贝尔得奖者斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz),2012年就出版了 《不平等的代价:当今分裂的社会如何危害我们的未来》一书。他提到美国在2009年至2010年从金融危机中开始复苏时,美国1%的人获得了93%的收益。斯蒂格利茨认为,不平等是由富人控制的立法和监管活动的巨大政治权力所产生的。他不相信全球化和技术变革是美国财富差异的根本原因,而是寻租导致不平等。富人利用权力形成垄断,受到政府的优惠待遇并缴纳低税,在道德上是错误的,经济上也损害了生产率。他写道:“尽管潜在的经济力量正在发挥作用,但政治已经塑造了市场,并以牺牲他人而有利于顶端者。”

这对我们中国的发展是不是有很大的警醒呢?在2019年的新著《人民、权利和利润》里,斯蒂格利茨批评美国经济及其政府向大企业倾斜,少数公司开始主导整个经济领域,加剧了不平等现象和导致增长的缓慢。金融业制定自己的监管法律,科技公司在很少监督的情况下积累了大量的个人数据。而太多的人通过剥削他人,而不是通过创造财富来获取财富。如果不采取措施,新技术可能会使情况变得更加恶化,并加剧不平等和失业。斯蒂格利茨展示了如何再次实现中产阶级的生活,而建立一个重新创造共同繁荣的“进步资本主义”可能为时不晚。他相信这条道路可以让人民共享繁荣,因为它不是靠不平等的二次分配或剥削,而是基于市场、政府与公民社会之间的良性合作与协同。 “我们要始终记得多让市场去发挥作用,以市场为主,但是我们也必须承认市场有局限性。当市场不能满足人民的需求时,政府就有义务干预。”

今天,我们需要问经济活动的目的到底是什么?经济活动的目的不仅仅是创造财富,而且要创造平等的社会;经济活动的目的也不仅仅是以增长为简单的目标,而且要促进社会的进步,并为公民创造更加有意义的生活。全球化带来了冲突与矛盾,但不是经济不平等的元凶,裙带资本主义和寻租加剧了不平等。而放任的市场与政府的干预都无法解决所有经济和社会的问题。

在经历了过去半个世纪的繁荣,全球正面对共同的挑战,从社会不平等,到贫富悬殊;从过度追求经济成长到全球化带来的后遗症;从气候变化到数字技术……我们是时候期待“逆革命”的思想与行动。我们需要重新平衡市场,政府和社区之间的关系。新自由主义流行半个世纪,我们目睹市场常常无法自我调节。政府必须优先考虑多数而不是少数人的公共利益来构建市场,而社区必须在打破“更多政府”与“更多市场”的错误二分法中发挥作用。进步资本主义,或者我称之为人道的资本主义/人道的社会主义,可以为我们的未来找到共同享有的价值目标。

- 我们必须超越固有的认识

在这混沌和混乱的时刻,学习的本质是要提升我们质疑和反思的能力。全球在经历过去四十年财富的巨大增长,经济的快速发展之后,我们需要思考以往的发展方式为何愈发造成社会的不平等、国家之间的对立、对环境的破坏。新冠病毒也更加明显地暴露了原有经济发展模式的弊端。而全球的繁荣和进步取决于对相互依存的世界如何运作达成共同的理解,全球能否取得价值上的共识依旧重要。

因此,你们在ICB的学习旅程需要打破原有的思维模式和框架,千万不要陷入以往成功的陷阱,而要从以往的失败中思考突破和革新。面对制度的失效,我们往往依旧习惯性地将自己困守在过去,而无法面对未来。

我们必须确保社会了解基本的经济学和基本治理的问题。我们必须超越固有的认识,学校、特别是商学院,仅仅是积累个人或为股东创造财富的工具。当然,赚钱并没有错,致富也没有错,股东也应该获得公平的投资回报。但是,当我们周围的每个人都可以一起享受稳定与繁荣时,赚钱才能变得更加愉快。学习的目的就是赋予我们向上和向善的力量,这正是“大学之道,在明明德,在止于至善。”

从1929大萧条到2019大流行,世界仿佛走了一个大圆圈,再次面对一个“革命性”的时刻,我们需要开始寻找新的方向。如果你在这场疫情中失去了信心,这次学习之旅希望能为你重拾对未来的憧憬;如果你在这场疫情中失去了梦想,这次的学习之旅希望能给你带来行动的力量。

在教育4.0时代,学习的理念就是以创新为本。欢迎大家踏进一所创新型的专业商管学院。

谢谢大家!

(全文完)

作者简介:刘宁荣教授 (Prof.N.R.Liu),香港大学SPACE学院常务副院长、中国商业学院(ICB)暨企业研究院(SEA)创院院长。微信公众号:知识游牧者Knowmads延伸阅读:

思想|从大萧条到大封城:后新冠和后特朗普的世界(三)

【城市】| City

作者:刘宁荣, 2020-11-28

思考1: 新自由主义的危机与出路

新自由主义主导的美国经济在过去二十年依旧强劲,新自由主义强调自由竞争和市场力量,创造财富来满足人的需求,但在增强经济效率时却忘记了公平,并导致了不平等的加剧和贫富悬殊。

- 引领全球经济增长

新自由主义在过去四十年全球经济的发展历程中扮演了重要的角色。人类历史上,资本主义为经济的增长和社会的繁荣做出了巨大贡献。美国的新自由主义主导的资本主义品牌已经存在了近半个世纪,它带来了无与伦比的经济增长和繁荣。过去二十年来美国的经济总量增长了两倍多,是发达国家中表现最强劲的,美国人均GDP已经达6.5万美元。

美国经济增长的主要动力是依赖私营企业和企业家精神,这也是新自由主义的支柱。私营部门是美国经济增长和繁荣的最重要贡献者,对美国人均GDP的贡献增加了四倍,非农业商业活动,不包括房地产,则占美国经济增加值的71%,占就业劳动收入的64%。

鼓励创新和大胆冒险是美式自由资本主义蓬勃发展的精神所在,这为竞争激烈的市场提供了动力。全球令人瞩目的、最具市场适应性的创新公司往往都在美国诞生并取得成功。创新为资本投资创造了机会,反过来又促进具创新力的企业得以发展。

私营企业占美国技术投资的83%,研发投资的76%和劳动生产率增长的81%。所以美国政府在研发方面的投入,跟中国相比已经大幅下降,但由于美国私有企业的投资,美国在总体的投入上仍位居全球前列。

- 美国国债飙升

但美国的政策也带来很多问题。首先是国债飙升,美国疯狂举债从里根开始,卸任时国债总额为2.6万亿美元。老布什因发动海湾战争,国债增加到4万亿美元。克林顿最为节制,两任8年只增长不到6万亿。小布什开打伊拉克战争和阿富汗战争,国债升到10万亿。奥巴马任内,虽然无大战,国债依旧上升到19万亿。如今,美国国债高达27万亿美元,超过了GDP。而拜登入主白宫之后发起“美国制造”计划,轻而易举就会将国债推至30万亿。

- 家庭负担加重

从家庭层面来看,由于全球化,美国消费者受益低廉的商品,特别是在电子、电器和家具等贸易商品方面的开支大大降低,在保证基本生存的食物的消耗上所占的收入比例也不断下降。但住房、医疗保健和教育的支出大大上涨,特别是在低收入家庭的消费中占很大比重,已经超过了通货膨胀率,在过去20年中平均吞噬了美国家庭全部收入增长的54%。家庭的储蓄率持续下降更令人担心。去年,美国将近一半的55岁以上的老人没有储蓄,25%的成年人也没有储蓄。根据慈善机构United Way的研究,有43%的家庭负担不起基本生活,这意味着他们的收入不足以支付住房、食品、育儿、保健、交通和手机的总费用。

1960年到2014年期间美国人花在食品上的钱不断减少。

医疗费用快速增长,收入最高的5%的家庭,实际收入增长了71.5%。 但是医疗费用却惊人地增加了241%。同样地,United Way的调查发现,,去年有超过四分之一的成年人因负担不起昂贵的支出而错过了必要的医疗服务。

但医疗费用的增长与大学学费的增长相比则是微不足道。大学学费自1980年以来增长了596%,而核心通货膨胀率同期仅增长了160.4%。核心通货膨胀率反映了经济中的通货膨胀趋势,不包括某些商品,如食品、能源产品等的暂时价格波动。

这导致贫困的人更加贫困,而0.01%最富有的美国人,他们从1980年开始的收入增长超过400%,但其他绝大多数的美国人,他们的收入落后于人均GDP的增长。

自1933年到2013年,贫富悬殊发生了有趣的变化。最富有的0.1%美国人的资产,跟其余90%美国人的总资产,在1913年的时候是差不多,由于1929年的大萧条爆发,之后实行新政和凯恩斯主义,贫富悬殊没有那么严重了,但从上世纪八十年代开始,这两条线又重新汇合,如今红线要越过蓝线,所以我们可以看到美国的贫富悬殊越来越严重。

100年前的美国与今天的美国比较的话,你可以看出1%的富裕阶层里面,在大萧条爆发前达到了顶点,然后开始下滑。他们的资产在1980年也就是里根入主白宫之前去到历史的新低点。由于美国新自由主义的经济政策,他们的资产再次出现上升的趋势,已经接近1929年经济危机的水平。

- 不平等愈发严重

过去20年美国的不平等愈发严重,不平等变得更加明显。对美国经济至关重要的中产阶级受到挤压,在过去的半个世纪,中产阶级的美国家庭从61%下降到52%。美国经济从制造业驱动的经济转变为服务和消费驱动的经济,减少了工人可获得的收入,而这种无情的转变不太可能逆转。

虽然获得就业的机会大大改善了,但妇女的收入仍然低于男性,为1美元对82美分。种族贫富差距在美国尤为明显, 2016年白人家庭的财富是黑人家庭的10倍,是西班牙裔家庭的7.5倍。即使受过大学教育,这种差异仍然存在。

自2007年以来,美国超过三分之二的就业增长集中在25个城市和活跃的商业枢纽。即使在经济复苏期间,有7700万人口的低增长地区就业增长持平或下降,而年收入低于四万美元的工人最容易被裁员。

我们可以看到美国的不平等远远严重过欧洲。

- 收入呈两极化

从2000年到2019年,美国工人的平均工资每年仅增长0.9%。劳动力市场向高薪和低薪就业的两极分化,导致100万个美国中等工资工作流失。中等工作的中位工资仅增长了1.1%,而高技能和低技能工人的中位工资则分别增长7.3%和5.3%。工资远远落后于生产力的增长,在新冠病毒大流行前,美国的就业普遍上扬,但创造的大多数工作都是低工资的职业和职位,通常是在服务部门。此外,大多数就业增长是由替代性工作安排和兼职工作推动的,这增加了工作和收入的脆弱性。

在特朗普入主白宫之后,失业率确实下降,但是失业率的下降并没有带来美国民众工资水平的提高。

美国人的工资水平仍然增长非常有限,只有2.8%。

所以在新冠病毒发生之前,美国不少的知识分子都在反思自由资本主义给人类带来的问题,是时候重新思考资本主义了。过去的半个世纪,我们只看到了新自由主义为全世界带来了繁荣,但往往忽视了其中的问题。 事实上2016年出版的《重新思考资本主义》就提到,几十年来,投资一直在下降,生活水平停滞不前或下降,不平等现象急剧上升。经济政策既没有改革金融体系,也没有恢复稳定的增长。2008年、2009年的经济危机发生之后,美国的华尔街并没有受到丝毫的冲击,也没有出现真正的变革。在这本书中,来自不同国家的多个经济学家提出了一系列深远的政策改革,主张可持续发展和包容性增长的经济学和政策。

在《经济的尊严》这本书里,奥巴马政府负责执行经济政策的作者Gene Sperling认为,过去的经济辩论混淆了目的和手段。我们通过GDP等指标来衡量经济成功,而不是通过经济是否能够成功提升生活的意义、目标、成就感和安全感来衡量。我们不能再以原有的市场意识形态为框架,来辩论越来越无法捕捉的经济政策是否造成剥削和经济不安全。现代资本主义无法避免不平等的加剧、以及中产阶级的空心化和结构性的贫困。经济尊严体现在,第一,没有经济贫困的情况下照顾家庭的能力;第二,追求潜力和目标的权利,包括获得第一和第二次机会的权利。今天同学们重新跨进校门,这就是第二次学习的机会。在我们社会当中我们需要给大家提供第二次的教育机会,第二次的事业发展机会,以应对变化中的社会发展。第三,经济的尊严体现在不受他人主宰和屈辱的经济参与。

这让我想起1930年,英国经济学家凯恩斯在撰写有关经济问题的文章时,他稍作休息并沉迷于未来主义。他在一篇题为《孙辈们的经济可能性》的文章中推测,到2030年,资本投资和技术进步将使生活水平提高8倍。社会如此富裕,人们每周只需工作15小时, 而剩下的时间都用于休闲和其它“非经济目的”的活动。我想他的这个预测是落空的了。他预言,随着对富裕的追求逐渐减弱,“把金钱视为财富来热爱……这是一种令人恶心的着迷”这个到今日还没有发生。

而英国萨里大学的教授杰克逊提出了“明天的经济”这一概念。在《繁荣而无需增长》这本书里,作者以证据为本,从中显示增长不会增加人类的福祉。他分析了经济增长,环境危机和社会衰退之间的复杂关系,提出了一条通往可持续经济的发展道路。他呼吁西方发达国家将经济从大众市场生产转移到本地服务,这可能会减少资源的使用。他还为“明天的经济 ”这一概念设定了框架,企业作为社会组织形式存在,将工作的意义作为参与社会活动来看待,将投资的功能作为对未来的承诺。他展示如何通过保护就业,促进社会投资,减少不平等以及支持生态和金融稳定的方式来转变经济。

在西方甚至出现了“逆增长”运动,他们呼吁发达国家接受零甚至负的GDP增长。巴塞罗那自治大学的生态经济学家Giorgos Kallis在运动宣言中写道:“我们生产和消费商品的速度越快,对环境的破坏就越大……如果人类不破坏星球的生命支持系统,那么全球经济将放缓。”今天面对气候变化,全世界的领袖都需要思考经济发展对环境产生的负面影响。

2019年诺贝尔经济学奖的两位获奖者阿比吉特•班纳吉(Abhijit Banerjee)和埃斯特•杜夫洛(Esther Duflo)在 《艰难时期的良好经济学》一书中指出,GDP的增长不一定意味着人类福祉的提高,尤其是如果它没有得到公平的分配,有时反而会适得其反。他们夫妻通过严格的实验方法来调查贫困小区中,哪种类型的政策干预措施更有效。在随机对照的试验中,其中一组人受到了特定的政策干预,例如,为孩子支付上学的费用,而另一组则没有。他们从中发现,政府不应该追赶“增长的海市蜃楼”,而应专注于具有公认优势的具体措施,例如帮助社会最贫困的成员获得医疗保健、教育和社会进步。他们认为,自里根和撒切尔的新自由主义革命以来,在诸如美国这样的发达国家,对经济增长的错误认知导致了不平等,死亡率和政治两极化的加剧。当增长的收益主要落入精英之手时,就会导致社会灾难。

2019年,美国的企业对此做出了回应。由美国大企业CEO组成的的商业圆桌会议,去年宣布新的“关于公司目的的声明”,由181位首席执行官签署。他们承诺领导公司,以便造福所有的利益攸关者,包括客户、员工、供货商、小区和股东。企业是为利益攸关者而存在,而非仅为股东存在。强调企业的社会责任而不是利润,这跟过去半个世纪以来主宰美国经济的新自由主义鼻祖米尔顿·弗里德曼的观点背道而驰。

(未完待续)

作者简介:刘宁荣教授 (Prof.N.R.Liu),香港大学SPACE学院常务副院长、中国商业学院(ICB)暨企业研究院(SEA)创院院长。微信公众号:知识游牧者Knowmads延伸阅读:

思想|从大萧条到大封城:后新冠和后特朗普的世界(二)

【城市】| City

作者:刘宁荣, 2020-11-28

改变人类历史进程的五次大流行

从历史的大视野去审视全球的公共卫生危机,我们可以看到改变人类历史进程的五次大流行。第一次全球大流行,是14世纪的黑死病。在1350年左右,这个黑死病夺去了欧洲几千万人的生命。这次黑死病也有很多阴谋论,其中一个就是蒙古大军把这个病毒从亚洲带到黑海,最终蔓延整个欧洲。所以到今天为止,我可以负责任地说,有关这次新冠病毒的源头传播,也许10年后、20年后我们都无法找到答案。 就像14世纪的这场黑死病,我们也无法知道它是如何发生的。但是这场黑死病的发生改变了西欧的走向。大量的人口死亡,欧洲缺乏劳动力,被迫开始科技创新以减少对人口的依赖,同时因为这场黑死病带来了航海技术的发展。从这个意义上看来,如果没有这个黑死病,可能欧洲发现新大陆的航海技术就不会那么早出现,科技发明也没可能如此快速地改变西欧。

第二次大流行是15世纪末的天花蔓延美洲,天花是由西班牙人带到美洲。由于西班牙人抵达美洲之后,带来欧洲的病毒,天花、流感、霍乱、麻疹,鼠疫,疟疾等等,这导致当时的美洲地区人口极速下降,美洲人口从6千万减少到5、6百万,造成了很多地方荒废,森林草场绿地增加。因为人口减少全球出现了降温的现象,地球进入小冰川纪。

第三次大流行发生在17世纪中,就是中国明朝的最后几年,当时出现了一场瘟疫,这加速了明朝灭亡。大家或许会问为什么明朝灭亡是受到瘟疫的影响?而满清人入关却不受这个瘟疫的影响?其中一个猜测是瘟疫由满州人从东北带过来,由于满州人有天然的抗疫能力,所以满州人没有受到传染,这终结了中国的明朝。

第四次大流行,19世纪初的黄热病席卷海地,海地当时是法国的殖民地,结果法国的五万名士兵都染上了黄热病,最后只有三千人回到法国。那为什么黄热病对法国人产生重大影响而对海地的人没有影响呢?这个黄热病来自非洲,所以海地的非洲人有免疫能力。这导致法国失去海地这个殖民地,并开启了法国结束对北美的殖民统治。

第五次大流行就是19世纪末非洲牛瘟,在1870年的时候非洲10%的土地是欧洲人的殖民地。这场牛瘟导致欧洲对非洲进行分赃,1900年,整个非洲只有10%的土地是独立的,90%都是欧洲的殖民地。由此可见,每一次病毒大流行都会给历史留下一个巨大的烙印。

那么此次新冠病毒将会如何改变历史的进程?我们需要拷问和反思:面对疫情,我们为何如此不堪一击?为何如此贪婪和反智?尤其是美国这样发达的国家,有这么先进的医疗系统,为什么抗疫的能力有如第三世界国家?最主要的原因是否有一个反智的总统,以及习惯了美式自由主义的人们,不愿意在疫情当中自我约束?这场疫情因此会否削弱美国在全球的领袖地位?会否形成中国,美国及欧洲的新三极世界?这场疫情是否加速了中美之间的竞争?

这场疫情亦令我们看到了,人类加速对第四次工业革命的拥抱,AI、大数据、云技术、AR和VR、物联网等正迅速地改变我们的生活。这场疫情是否加速了自由资本主义的衰落,并愈发彰显了过去半个世纪日益严重的社会不平等和贫富悬殊两极化这一困境?并加速了一个新的未来的降临?

从大萧条到大封城:全球经济90年的历程

让我们从经济发展的简短历史中寻找答案,让我们回溯1929年美国经济大萧条开始的时光。

相信不少同学没有看过小说,也可能会看过《大亨小传》The Great Gatsby(编者注:也被翻译为《了不起的盖茨比》)这部电影。这部作品淋漓尽致地表现了这场大萧条发生之前的美国,我们从中看到美国当年的繁荣景象,那些富裕阶层的生活是多么的骄奢淫逸。今天去罗得岛或纽约的长岛,你们依旧可以看到20世纪初美国富裕阶层非常奢华的社区。罗得岛有一片的房子都是当年的富人建造的,他们的后代不愿交遗产税,赠送给政府,成为博物馆。

但很快美国就出乎预料地发生了1929年的经济危机。大家如果看过《光荣与梦想》这部纪实作品,我们可以看到从1932年到1972年的美国,可以看到美国经历过的所有重要事件,包括1929年的经济危机导致失业率急速上涨到607%。 危机当中,罗斯福1933年入主白宫,实行3R政策:Relieve 救济、Recovering 复兴、Reform 改革。迄今,大家对大萧条的成因有很多不同的看法,最主要的观点有两种。货币主义者认为货币因素与危机相关联,美联储的货币政策,紧缩了货币的供给,恶化了经济环境,将衰退推向了大萧条。但更为人接受的是凯恩斯主义的“供需驱动理论”,认为信心的大幅度降低,导致了消费和投资的迅速下降;市场对商品总需求的减少,是经济衰退的主要原因。1920年到1929年,工人每小时工资只上升了2%,而工人的生产率却猛增了55%。

但新政到底成功了吗?新政的成功,很多人认为是罗斯福的功劳,但他两次新政的措施都没有取得奏效,真正挽救美国的可能是二战的爆发。战争机器让美国实现了充分就业,成为全世界的制造中心及供应链中心,有人说这才是让美国走出大萧条的真正原因。

罗斯福实施的是“高税收、高福利、大政府、小市场”的政策。这样的政策是否受到凯恩斯理论的影响?凯恩斯是在1936年才发表其重要的著作《就业、利息和货币通论》。他最重要的一个观点就是政府在面对市场供求发生变化的时候,需要进行干预,必须放弃自由放任主义。但凯恩斯主义是否良方呢?真正让罗斯福从经济的泥潭里面逃离出来的原因是二战。但不能否认,凯恩斯主义对美国的经济与社会发展起到改革和改良作用,这到今日依旧明显。

罗斯福的政策对后面历任总统都产生重大的影响,即便共和党的总统也保留了大量罗斯福的政策。罗斯福之后第一位共和党总统艾森豪威尔大体继承了其完整的新政措施。1960年代民主党总统约翰逊的“伟大社会计划”便是受到新政的启发。共和党的尼克松也大致保留了这项政策。罗斯福新政时期产生的一些制度或机构,如社会安全保障基金、美国证券交易委员会、美国联邦存款保险公司、美国住宅局 、田纳西河谷管理局等至今仍产生影响。

从1933年到1969年的九位美国总统,有七位是民主党,这也从旁佐证了凯恩斯主义的威力。美国在二战之后,成为全球的最大制造中心,欧洲的复兴为其提供了巨大的市场。同时,第三次科技革命推动了美国工业的高速增长,创新为全球经济的发展提供了新的动力。凯恩斯主义如鱼得水,也造就了美国中产的黄金时代的来临。1965年12月31日的《时代周刊》就是以凯恩斯作为封面,这时他的声誉如日中天。

但五年过后,当时芝加哥学派米尔顿·弗里德曼在1970年9月13日的纽约时报,发表了一篇文章。他说,企业的社会责任是增加盈利,由此改变了凯恩斯主义在美国经济界的中心地位。以奥地利学派和芝加哥学派为代表的新古典主义重新复苏,开始抨击凯恩斯主义,认为大量的政府投资,其实是饮鸩止渴,没有解决经济衰退的根本问题。新自由主义在美国踏上了新的征程。

但五年过后,当时芝加哥学派米尔顿·弗里德曼在1970年9月13日的纽约时报,发表了一篇文章。他说,企业的社会责任是增加盈利,由此改变了凯恩斯主义在美国经济界的中心地位。以奥地利学派和芝加哥学派为代表的新古典主义重新复苏,开始抨击凯恩斯主义,认为大量的政府投资,其实是饮鸩止渴,没有解决经济衰退的根本问题。新自由主义在美国踏上了新的征程。

就在此时,美国的经济衰退和通货膨胀同时出现,70年代的两次石油危机是最后一根稻草。里根、撒切尔夫人上台,全球迎来一个新的世界。这个世界就是新自由主义主导的世界,新自由主义认为,贸易保护主义和政府主导的计划在经济上是毫无效率的,开发中国家应该开放市场,并专注于出口,主张自由贸易。新自由主义强调要终结国营公司,并且减少政府对商业行为的干预。这也由此拉开了全球化的新浪潮,“第二波全球化”的种子是在第二次世界大战后种下的,新自由主义与“第二波全球化”相连结。在1945年至1960年间,中央集权形式的自由主义和经济民族主义主导了许多国家的经济和社会政策。1980年之后,全球化发生重大的变化,以新自由主义为主导,它的基本出发点就是“低税收、低福利、小政府、大市场”。

里根1981年出任总统,提出四大经济目标:降低通胀、削减税率、缩小政府规模、减少对企业的管制。从那时开始,在美国人眼里,政府就是罪恶之首,政府是所有罪恶的根源。里根大举私有化国企,减少国家干预和参与经济。从航空运输到金融业,降低对行业的监管。当时的联储局主席沃尔克实行强货币政策,通胀迅速下降,从10%降至4%,为实现这一目标,美国工人整整8年工资零增长。但对富人来说是利好消息,最高所得税从1980年的70%降至1986年的28%,这导致美国中产阶级开始空心化,美国再次出现贫富分化。

这场新自由主义革命的成功有两大原因,低油价和低物价。过去30年,石油价格有过5次下跌30%或更多、且持续时间超过半年的情形。1986年上半年油价下跌61%,之后15年油价低迷。二是全球化的到来,特别是中国的廉价出口确保了美国的低物价,保障了美国底层民众的基本生活没有受到影响。此外,监管宽松的美国市场也吸引了大量外国资本进入美国,而80年代开始的新一轮科技革命也为美国经济的增速提供了新的增长点。

在撒切尔夫人上台时,英国的经济国有成份更高,撒切尔夫人用强硬的手段对所有的行业私有化,但受到强大的工会势力的抵抗。她和煤矿工人硬碰硬,最终将这一工会势力强大的行业私有化,摧毁了传统上极具政治影响力的工会。在她执政之间,最高薪酬的收入所得税降了一半,从80%降至40%。

这场改变欧美历史进程的新自由主义革命,在新一轮的超全球化浪潮中有如脱缰野马。而不少人期待的“逆革命”在美英两国都没有发生,这场持续了半个世纪的新自由主义经济政策为何彻底改变了欧美的政治、经济和社会架构?所以在今天的开学典礼里面,我想跟大家一同思考三个问题,第一个问题就是为全世界带来繁荣的新自由主义到底出现了什么的问题?我们有什么出路?第二个问题就是全球化的陷阱与出路,第三个问题就是中美发展模式的竞争与出路。

(未完待续)

作者简介:刘宁荣教授 (Prof.N.R.Liu),香港大学SPACE学院常务副院长、中国商业学院(ICB)暨企业研究院(SEA)创院院长。微信公众号:知识游牧者Knowmads编辑:Wind

延伸阅读:

思想|从大萧条到大封城:后新冠和后特朗普的世界(一)

【城市】| City

作者:刘宁荣, 2020-11-28

《香港大学SPACE中国商业学院2020年秋季开学典礼致辞》

各位同学早上好!今天非常高兴能通过直播跟各地的同学在这里见面。因为香港刚刚又进入了第四波疫情,原本老师今天来演讲厅都受到影响。我也知道上海目前也因疫情,外地同学临时取消到上海的行程,留在家中收看我们的开学典礼。

我相信所有的同学在2020年都经历了不平凡的一年,相信不少人跟我一样,都希望时针可以走得快一点,尽早地结束2020年。我们即将完成十一个月的旅程,而从武汉封城到今天,也已经历了十个多月的时间。特别是这个月初的美国大选,我非常谨慎地预测特朗普败选这个结局,特朗普在明年初将离开白宫。所以我想应该是时候去看一看后疫情时代、后特朗普的世界,我们的未来将会朝哪个方向往前走?

所以我今天的演讲想从一个历史的角度,从2019年的COVID-19,也就是大封城引发的全球危机往后看90年前的另一场全球危机,即1929年的大萧条。我想从历史的进程里面去思考,看看到底能找到什么样的历史经验和教训?不过,我希望新冠病毒很快离开我们,这可能是一个不切实际的幻想。即便明年疫苗普及,我们人类还是要跟新冠病毒在相当长的时间里共处。特朗普即便在明年一月离开白宫,目前他正在思考四年后卷土重来,即便这不会发生,特朗普离开白宫之后,特朗普主义在美国及全球的影响也不会在短暂的时间内消失。

更重要的是,我想和大家一起思考,藉由新冠疫情更加明显暴露出来的问题,特别是过去几十年里全球经济发展所面对的困境和挑战,以及特朗普现象如何冲击了我们原有的秩序和思维。新自由主义是否已经走到了尽头,全球化会面临怎样的转向,中美两种模式的竞争出路何在?过去两三年里,我的预测都不幸成真,我没有比今年更加希望我的希望成真,世界需要告别以往不负责任、加大社会不平等的发展方式。

让我们首先简短地回顾就要逝去的这一年。

2020年的7个关键词:脆弱、停滞、信任、依存、对立、分裂、动荡

- 脆弱

这次疫情让我们看到了人类是多么的脆弱。短短不到一年的时间里,全球发病人数超过6千万,死亡人数超过140万。特别是在美国,我们看到全球最发达的国家,医疗条件最好的国家,竟然在一次公共卫生危机里面被完全击倒,被摧残得如此不堪,死亡人数及病发人数都居全球之冠。此外新兴市场的印度和巴西,感染人数也是一路攀升,大幅抛离疫情初始阶段的西欧国家。

在这一年当中,我们在全球各地都看到这同一个景象,类似这张图片中西班牙的情景四处可见。

这是印度,也是全球病发率位居第二,孩子在埋葬自己死去的父亲和母亲,令人潸然落泪。

- 停滞

全球经济出现停滞。这是纽约时报广场,过去熟悉的景象不再,平时熙熙攘攘的广场空无一人,这成为全球各地的商业中心的新景象。根据国际货币基金组织(IMF)预计,2020年全球经济增速预计为-4.4%,其中发达经济体将萎缩5.8%, 新兴经济体萎缩3.3%,只有中国实现正增长1.9%。新兴经济体萎缩比较少,这归功于中国,将实现正增长。

遭受最大打击的其中一个行业就是旅游和航空业。香港机场昔日繁忙的景象不再,香港机场的单日出入境人数曾经超过90万,如今可以少到只有不到1000人。我已经超过一年没有踏进香港机场。对我来说这是非常不寻常的。今天的香港机场,国泰航空公司的飞机有如大巴一样,长时间停泊在这里,无人知道何时可以重新起飞。国泰这家全球明星航空公司,曾经是天子骄子,如今政府注资,依旧要大面积裁员和重组。

- 信任

在这次疫情当中,我们看到了全球的信任危机。全球各国对中美两个大国的不信任不断增高,同时对自己政府的不信任也同样恶化。皮尤研究中心(PEW Research Centre),是美国从事民意调查的机构。 在这个调查里面,我们看到全球13个欧洲和东亚的国家如何看待本国、世卫、欧盟、中国、美国在抗疫中的表现。美国应对最为不力,垫底,表现最差。但我也想在这里说,中国的排名第二,也是仅仅好过美国,这个跟我们对自己的认知有相当大的误差。

三月底也是我们举行春天开学典礼的时间,今年因新冠病毒被迫取消。我在4月2日给同学写了一篇没有开学典礼的开学典礼致辞,题目是《新冠病毒全球大流行:我们缺乏的只是疫苗?》,在全球获得上千万人阅读。在文章里我提到我的担心和忧虑:“中国最受伤的将是因为隐瞒信息导致疫情控制受到延误,会遭到国际社会垢病排斥及指责”。四月的这个预测后来不幸成真,一些人抓住不放,不停地拿抗疫初期的问题来指责中国。同时在这篇文章的结尾我指出,“这不是中国病毒,这必须是全球共同面对的世界病毒”。如今这预测也成为一个不争的事实。

在4月23日的另一篇文章《病毒变异与全球裂变:我们会否错失又一次机会?》里,我再次表明,「病毒的源头不是个问题,但中国有否隐瞒疫情则会引发全球对中国的信任危机。」今天我来学校的路上,收音机里听到世卫组织的官员表示,关于病毒的源头不在中国的报道依旧是猜测。同时,在这次疫情里,美国的制度遭受到前所未有的摧残。「从特朗普身上我们看到了全球出现的新现象,一个“准独裁者”的身影在白宫摇荡,这或许也是全球化的另一个缩影。他任何时候都声称自己对疫情了如指掌,亲自指挥,而所有的错误都是别人的,反而批评媒体的报道不真实。令人恐惧的是,白宫也出现了抬轿者,投其所好。」这导致今天新冠病毒在美国如入无人之境,不断蔓延。

- 依存

新冠病毒在霎那间让我们意识到全球供应链可以如此快速地断裂,过去40年的全球化浪潮中,全球一直以为大家可以互相合作,产业可以分工,但原来相互的依存关系根本无法经受一场危机的袭击。中国的生产线停止了,可以影响到韩国的汽车业,可以影响到全球各地,更不用说PPE (Personal Protection Equipment 个人保护装备),包括口罩都要倚赖中国生产,这导致全球在抗疫当中认识到过度倚赖他国的问题。

但全球要走回头路,要脱钩也并非容易。今年5月5日,我在 「从G2到G0:中美两国从心理脱钩到经济脱钩?」这篇文章中 ,提出中美会不会从心理脱钩走向经济脱钩,但我半年前就坚持中美脱钩是一件不可能的事。主要原因在于,新冠疫情以及中美对抗,「中国的精英阶层包括执政党内部都意识到中美关系的重要性,并不愿意看到中美关系发生质的蜕化。这也是为何自贸易战以来,中方一直表示愿意坐下来谈,且在第一阶段的贸易协定中做出妥协与让步,并继续开放市场。在新冠病毒引发的对垒中,也将中美之间公开的争吵限制在低层次官员上,并将媒体的批评火力限定在美国国务卿一人身上。」

- 对立

中美关系对立,但不至于走上军事对抗的地步,美国跟中国之间已经完全结束了半个世纪的蜜月期。美国的对华关系已经从全面接触到全面遏制,这不是特朗普一个人的立场,而是美国的一个共识。我早在2018年9月中美关系开始恶化时就提出了警告,在开学典礼致辞《困局》里我提到: “如今,美国共和党和民主党,在许多议题上意见相持不下、立场南辕北辙。只有在中国这个问题上意见一致,在遏制中国这个问题上没有不同立场。”

我在2019年1月1日,也就是去年的新年寄语里,看到了《历史的新拐点》,“2018年,经济冷战与科技冷战就这么在不经意中打响了,中美两国就此走上了一条不归路,有谁相信中美的贸易冲突会在90天的限期之后结束呢?以往无人会想到美国竟然会向中国采取锁国政策,过去坚信中美关系“好不到哪里也坏不到哪里”的基本判断是建基于中美经济链接无法切断彼此的关系,如今这一基础已经受到前所未有的挑战和动摇。” 这拐点的预测也成为了一个事实。

而两年前的这篇新年寄语,我就预测到了中美冲突的剧烈程度。“2018年的世界似乎变得如此陌生和疯狂,一个令你感到忧虑的美国和一个令你感到担心的中国。这是一个任性的时代,任性不再是年轻人的专有,它甚至属于掌管全球走向的领导者。而这场冲突不仅仅是东西方文明之间的冲突,而且是中美两种不同制度的对立。因此它所带来的冲击也将远远超过我们的想象。”

- 分裂

各国内部的分裂也日益严重。2020年的美国总统大选突显了全球的普遍现象,社会分裂成不同的颜色。美国是蓝红对立,香港是蓝黄对立,台湾是蓝绿对立。11月22日我在《南方人物周刊》刚刚发表的文章《重返正轨的拜登时代:美国能否走出“冷内战”》,给出了灰暗的答案。“美国在经历特朗普反建制、反民主、反传统、反精英、反腐败、反移民的四年之后,拜登所继承的是特朗普留下的更加对立和分裂的国家。美国《外交政策》杂志11月14日发表文章,认为美国正陷入伊拉克式的未来,民众失去了对国家的认同感。面对这样的困境,拜登如何应对已经陷入“冷内战”的国家,并回应反建制的怒吼声?”

美国已经进入南北战争以来一个新的国家分裂状态。跟南北战争不同,南北战争是一场热内战,今天美国已经出现了冷内战,但是我怀疑拜登能否将美国引出冷内战。“美国红州和蓝州的对立,美国东西岸和美国中部的对立,美国的城市和乡村的对立,支持堕胎、同性恋的自由派与捍卫“传统家庭价值”的保守派之间的对立,在全球化中获益的华尔街和大企业与受损的生锈带民众的对立,少数族裔平等权利的捍卫者和这一法律的受害者之间的对立,厌恶新移民抢夺了他们的机会并要求对非法移民关上大门的人和坚信美国永远都需要向移民打开大门并且是移民避难所的人之间的对立,同样是反建制的左派和反建制右派之间的对立,同样信仰圣经的天主教徒和南部福音派教徒之间的对立……这成为美国社会今日的写照。”这不仅仅是在美国,台湾、香港甚至中国内地也同样出现了社会的分裂。

- 动荡

全球进入非常动荡的状态,美国受到疫情蔓延的时候也同时面对 “黑人的命也是命” 这场运动,更加撕裂了美国社会。类似的动荡在全球四处可见,且早在2019年就已开始。我在 2020的跨年随想,「裂变:走出恐惧与幻灭」一文中写道,“2019年10月深秋的一个夜晚,在日本东京一家入住的酒店,我难得一次打开电视机,跳进我眼帘的画面是英国伦敦的示威,西班牙巴塞罗那的冲突,法国巴黎的烈火,智利圣地亚哥的燃烧,黎巴嫩贝鲁特的抗议,伊拉克巴格达的愤怒,印尼雅加达的骚乱,中国香港的危机。这似乎构成了2019年横贯全球的旋律。”

面对这样的冲突和分裂,我们缺乏客观与理性去分析问题,缺乏妥协与让步去解决问题。去年9月6日,我的开学典礼以《客观与理性:香港困境的思考》为题。我当时就预测,“民粹主义主导的各式抗争已经在全球吸引了不少眼球,“占领华尔街”运动的街头民主证明了由民众集体讨论及决议基本上是无法产生实质效果的,因而注定是要失败的。”随后我在接受法国电台的采访时也提到: “五年前,我曾经在占中运动之后说过,“一国两制”如果成功,是奇迹,失败是正常。说这句话的意思就是“一国两制”是一个不寻常的政治制度的安排,也因为它不寻常,所以它能够取得成功的机会并不是很高,需要各方的妥协和努力,而恰恰是这次事件,我们看出来的是在妥协找到政治解决问题的方案上,看不到各方有创造性的建议和举动。”

在此之前的2019年9月3日,我就对香港的局势发出警告和预测:“香港在这场对峙中,如果能够成为另一个新加坡就已经是万幸的了,即威权民主……深圳将是中国特色新加坡模式的实验场,深港一体化已经不可逆转,反对派永远都不要幻想有上台执政的机会。”一年之后我的预测再次成真!

从中美关系的困局、香港冲突过后的前景、新冠病毒冲击下的全球格局,次次都是令我后怕的“乌鸦嘴”。

今年年初,英国风险评估咨询公司梅普尔克罗夫特(Verisk Maplecroft)发表《2020年政治风险展望》报告,指出过去一年全球有47个国家或地区示威次数明显增加,预料有关趋势今年会持续,警告政治动荡已成新常态。就示威的严重及频密程度而言,香港和智利被视为全球“最高危地区”,在未来两年难有改善。但报告出来的时候,没有想到新冠病毒已经悄悄来临,而新冠病毒改变了全球的发展进程,原有的政治动荡没有出现,但世界以另外一种状态陷入动荡;以另一种形式出现,给全球带来另一个冲击。

(未完待续)

作者简介:刘宁荣教授 (Prof.N.R.Liu),香港大学SPACE学院常务副院长、中国商业学院(ICB)暨企业研究院(SEA)创院院长。微信公众号:知识游牧者Knowmads延伸阅读:

行业前沿|微藻胞外代谢物可作为新型生物肥料

【能源与环境】 | Energy & Environment

生辉Agri Tech,2022-09-09

近日,最新科研成果显示了将微藻相关应用拓展至农业领域,发掘微藻尾液用作生物改良剂(bio-stimulant)的潜力。研究发现并验证了微藻尾水中胞外代谢产物作为新型生物肥料的可行性,增强了微藻工业化生产全流程的经济价值、环境友好性及可持续性。

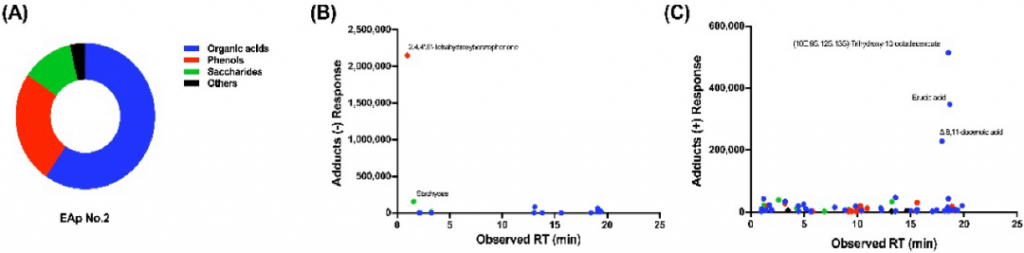

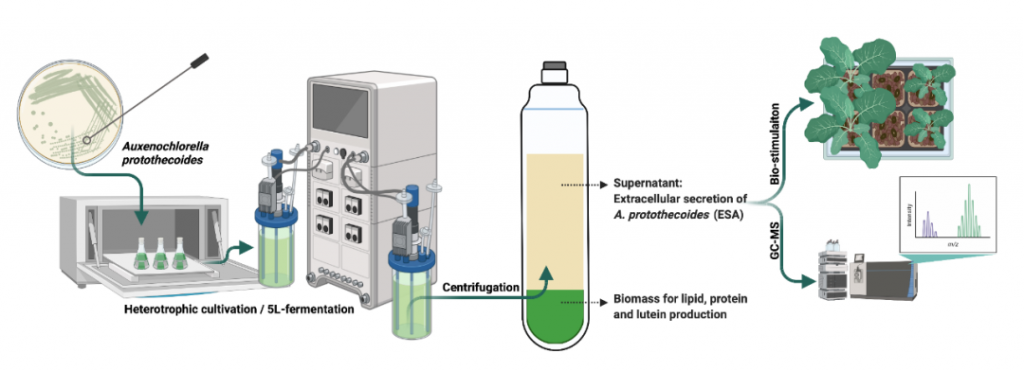

△ 图1. Graphical abstract(来源:研究论文)

现代农业作物生产在很大程度上依赖于化肥,但化肥的过度使用容易引起土壤、水、空气的环境污染和食品安全问题。绿色农业是我国近年提出的可持续农业发展模式,以“绿色环境”、“绿色技术”、“绿色产品”为主体,促使过分依赖化肥、农药的化学农业向主要依靠生物内在机制的生态农业转变。

微藻是在淡水和海洋系统中存在的一种微小光合生物,它们能够产生许多不同的生物活性物质,如蛋白质、脂类、类胡萝卜素、维生素和多糖。研究报道了普通小球藻、四尾栅藻、蓝藻、莱茵衣藻等微藻可用作甜菜、番茄、苜蓿等农产品的生物改良剂,帮助提升作物的种子发芽率、活性物质积累和生长发育等。

原始小球藻(Auxenochlorella protothecoides)是一种单细胞的真核微藻,既能利用光和二氧化碳自养生长,又能利用葡萄糖异养生长,是产油脂和蛋白的重要微藻之一。原始小球藻可积累大量的脂肪酸、蛋白质和叶黄素,而异养培养的细胞密度可达自养培养的 100 倍-1000 倍左右。原始小球藻发酵后的废水(尾水)一般会通过水处理后进行排放,增加了生产成本。

为了变废为宝,实现尾水的再利用与增加经济价值。研究团队研究了原始小球藻尾水(EAp)对高等植物生长的影响,结果表明微藻尾水对多种高等植物的生长表型有显著促进作用,并且可以提高其抗逆性。

△ 图 2. EAp 对模式植物生长的影响(来源:研究论文)

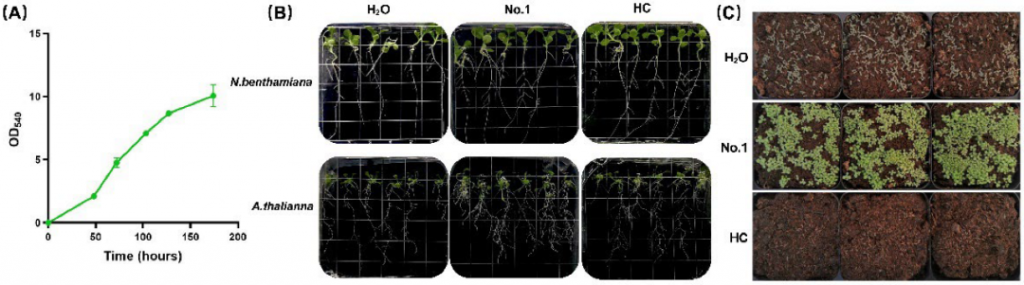

团队合作对尾水中胞外代谢产物进行了鉴定与分析,发现 EAp 中有超过 84 种化合物,包括 50 种有机酸、21 种酚类化合物及寡糖、多糖等活性物质。

为 EAp 开发新型生物肥料、在农业中的综合利用提供了依据,并对其可能的作用机制作出分析:1)有机酸的释放可促进土壤中金属氧化物的溶解,从而提高铁、锌、铜等微量元素的有效性;2)酚类化合物具有抗菌或抗氧化作用,加强细胞壁,防止水分流失,或作为信号分子功能,在细胞分裂、激素调节、光合活性、营养矿化和生殖等发育过程中发挥着关键作用;3)微藻多糖能提高植物抗坏血酸含量,提高 NADPH 合成酶和抗坏血酸过氧化物酶的活性,从而影响植物的光合作用、细胞分裂和非生物胁迫耐受。

△ 图 3. EAp No.2 代谢组分分析(来源:研究论文)

微藻工业化生产过程中,原始小球藻的胞外代谢物(EAp )通常会被作为废弃尾液处理,本研究发现 EAp 对植物展现促进生长、丰富营养价值和提高非生物抗逆性的作用。其中 EAp No.2 和 No.3 在高稀释倍数下也能促进植物生长,为其实际运用提供运输便利性。EAp 的商业应用不仅使微藻行业产业链更完整、价值效益最大化,而且能为农业发展提供新的环保方案、同时实现生产端和应用端的绿色可持续。对 EAp 的成分研究和机理分析更是为微藻尾液的应用提供了理论依据,为研究团队后续开发新型更经济、更绿色的微藻农业生物改良剂打开了新的思路。

参考资料:Qu, Y.; Chen, X.; Ma, B.; Zhu, H.; Zheng, X.; Yu, J.; Wu, Q.; Li, R.; Wang, Z.; Xiao, Y. Extracellular Metabolites of Heterotrophic Auxenochlorella protothecoides: A New Source of Bio-Stimulants for Higher Plants. Mar. Drugs 2022, 20, 569. https://doi.org/10.3390/md20090569

编者注:生辉Agri Tech(SciPhi_AgriTech)是DeepTech旗下专注于农业领域科研及产业化的全链条内容和数据品牌,致力于深度发掘该领域科学和技术创新的科学价值和商业价值。

编辑:Wind

延伸阅读:

郭沛源说ESG |理性看待近期欧美ESG市场的焦虑

【企业社会责任与可持续发展】| CSR & Sustainability

作者:郭沛源,商道融绿,2022-08-29

最近数月,从马斯克炮轰ESG,到《经济学人》撰文批评ESG,欧美市场不时传出关于ESG投资光环褪去的焦虑。我们应如何理性看待这一变化?欧美市场的焦虑会不会“传染”到中国市场?本文试着回答这些问题。

欧美ESG市场的焦虑

今年4月、5月,马斯克炮轰了ESG投资和ESG评级,认为ESG投资是骗局、ESG评级很垃圾。对此,我已经分别写过两篇文章评论和回应:《ESG评级是垃圾吗?对马斯克的回应》、《再议马斯克炮轰ESG评级》。简言之,我认为马斯克指出了ESG投资的一些问题,但他的论据不能支撑他的观点。因此,与此说是争论,不如视之为个人情绪的宣泄。

此后,欧美ESG市场的焦虑有加重之势。7月,英国《经济学人》刊发了一篇封面报道,题为《ESG三个字母救不了地球》。文章认为,ESG出发点是好的,但存在一些问题(和马斯克说的差不多),因此不如砍掉S(社会)和G(治理)两个字母,只留着E(环境)好了,且E里面的碳最关键,“单是提高信息质量就会有助对抗全球变暖”。

8月,《哈佛商业评论》加入讨论,刊发题为《ESG投资不是用来救地球的》的文章。此文作者认为:ESG基金不是为了救地球出现的,只是从“单重实质性”视角考虑环境等因素对公司财务的影响,而非反向。社会的理解是有偏差的。但基金经理却乐见这样的误解,因为基金更好卖,还能收取更高的手续费。作者担心,这样可能会让政策制定者形成错判,认为市场真能解决气候变化这样的问题。事实上,只有政策干预才能应对气候变化。

到8月底,佛罗里达州通过了一项决议,禁止该州养老金在投资策略中考虑ESG因素。得克萨斯州则更进一步,认定贝莱德等多家金融机构抵制化石燃料行业,禁止这些机构与州政府及地方企业签订大多数合同。与此同时,一家新设立的资管公司Strive Asset Management推出能源指数基金DRLL,打出反ESG旗号,专投石油天然气公司。据说Strive近期要再发行四只反ESG指数基金。

此外,8月下旬丹麦哥本哈根宣布放弃2025年前实现碳中和目标,然后一条“西方放弃碳中和”的言论在朋友圈反复出现。

欧美ESG投资为何盘整

在这个内卷的时代,最容易传播和售卖的东西之一,便是焦虑。以上关于欧美ESG市场焦虑的信息传播很快,导致不少人也跟着焦虑了。但如果仔细推敲,很多消息站不住脚:因为哥本哈根不能在2025年前实现碳中和目标,就演绎为西方放弃碳中和,简直不值一驳;说“德国放弃2035年碳中和目标”也是误传,德国碳中和目标一直是2045年,从来就不是2035年,2035年只是德国原计划实现100%可再生能源发电的时间表,但受国际局势影响推迟了。但这些焦虑确实反映了当下欧美ESG市场的一种普遍情绪,欧美ESG投资很可能会由此进入一轮短暂的盘整。原因有三:

第一,过去几年欧美ESG投资增长速度太快,存在盘整需求。根据全球可持续投资联盟(GSIA)的统计,成熟市场的ESG投资规模从2016年的22万亿美元增长到2020年的35万亿美元,增幅达54.5%;纳入ESG投资理念的资管规模占比达35.9%。这足以说明欧美ESG投资在迅猛增长。那如何判断ESG投资是否被过度追捧呢?我认为最直观的证据是ESG基金管理费更高,这与ESG投资的“稳健”特征相悖:因为越看长线,按说管理费越低才是。可见,欧美ESG市场有过热迹象,有盘整的内在需求。

来源:GSIA统计(2020)

第二,监管机构反漂绿措施产生震慑作用。这个问题我们年初在《2022年中国责任投资十大趋势》中已经明确提出:ESG市场的繁荣发展,也会伴随鱼目混珠的困扰,漂绿风险悄然提升。欧洲市场的监管机构和投资者已经注意到了这个问题,出台了《可持续金融信息披露条例(SFDR)》,对金融机构和产品提出了更明确的信息披露要求。香港证监会也出台了相似的规定。今年上半年,美国证券交易委员会(SEC)也出台了《关于加强特定投顾及投资公司ESG投资实践的信息披露的建议》、《关于投资公司名称规范的建议》两份征求意见稿,剑指漂绿(《披露不当可能被罚,ESG反漂绿进行时》)。加上美国SEC今年开出的150万美元罚单,这些都会“吓跑”一些底气不足的ESG资管产品。2020年欧洲市场数据“缩水”已经反映出这一变化,美国市场的数据可能会在2022年出现“缩水”。

第三,国际局势动荡为传统化石能源带来喘息的机会。这在欧洲尤为明显。俄乌冲突以来,以德国为代表的欧洲国家就一直受到能源安全的困扰。因此,主张逐步去化石能源、降低能源碳强度的ESG投资自然就会面临考验。受此影响,今年3月,欧盟采纳了对可持续金融分类方案的调整建议,允许有条件地将核能和天然气纳入可持续金融分类,这一调整将在2023年正式生效。与此同时,ESG投资者也在“自我改良”,提高转型过程中对社会议题的关注,以保障能源安全和就业机会,这被称为“公正转型(Just Transition)”。这样一来,去化石能源的速度会稍稍放缓。

中国ESG市场会否被连累

欧美出现的盘整会不会连累到中国ESG市场的发展?我认为总体影响有限,欧美市场的焦虑不会“传染”到中国市场。原因也有三:

第一,境外资金在境内市场占比有限。根据公开数据,外资在中国债券市场中占比在3%左右(国家外汇管理局统计)、陆股通和QFII合计持有A股总流通市值的5.6%(申万宏源统计)。虽然境外资金对ESG投资的态度更积极,因而在中国境内ESG主题资产(如绿色债券、ESG基金)的占比会略高,但绝对规模仍较小。欧美市场的焦虑还很难“传染”到中国市场。

第二,中国ESG市场虽然也快速增长,但并未“疯涨”。因为ESG市场的基数小,单纯比较年增长率意义不大,应该比较ESG主题资产在市场中的占比。按2021年数据大体估算,泛ESG主题基金约占全部混合型和股票型基金6%,绿色债券发行量约占全部债券发行量1%。这比成熟市场“ESG投资占比35.9%”小太多了。所以,中国市场还远没有表现出要“哄抢”ESG资产的意愿,ESG基金管理费也没有更高,监管机构还要出台激励政策,以鼓励金融机构持有ESG和绿色资产。中国ESG市场还有很大的增长空间,盘整为时尚早。

第三,绿色金融的强劲支撑仍然坚挺。中国金融市场的结构特征决定了中国的ESG投资与中国的绿色金融特别是银行体系密不可分。从历史上看,中国的ESG基金也是在2016年绿色金融大发展后带动发展的。所以,中国绿色金融发展速度将决定ESG市场的发展速度。2021年,中国银行业绿色信贷余额同比增长33%;预计未来几年的增速会保持在两位数,且高于全行业信贷余额增速;这为ESG投资增长提供了强劲支撑。此外,今年银保监会印发的《银行业保险业绿色金融指引》也会激励29万亿的银行理财和20万亿元的保险资管参与ESG投资,为ESG市场规模增长提供了足够的想象空间。

综上,因为驱动因素、市场结构、发展阶段的不同,中国ESG市场还没有碰到欧美市场当下的“成长的烦恼”。因此,《经济学人》反思ESG时,《财富》和《福布斯》在中国办起了ESG榜单:《财富》中国ESG影响力榜和福布斯中国ESG50榜。中国ESG市场潜力依然巨大,特别是将ESG因素更多纳入投资分析的趋势不可阻挡。眼下对中国ESG市场构成实质性挑战的,一是经济下行压力,二是有序降碳的节奏。如果经济增速明显放慢,碳减排“先立后破”时间明显拉长,中国ESG市场增速才会放缓。

(本文首发于同名公众号,JM略有修改)

作者简介:

郭沛源,商道纵横总经理、商道融绿董事长。

清华大学管理学博士,商道纵横总经理、商道融绿董事长、中国责任投资论坛(深圳市霁风绿色金融促进中心China SIF)理事长,担任中国金融学会绿色金融专业委员会理事、中国证券业协会绿色证券委员会委员、联合国环境署金融倡议(UNEP FI)中国顾问,是ESG行业的资深专家。

郭博士在2012年发起China SIF,旨在推广ESG理念、促进国内外交流,每年举办夏季峰会、年会等活动。商道融绿专注提供ESG评级和数据服务、绿色债券第三方评估服务、绿色金融咨询服务。郭沛源博士在财新网、中国金融信息网等媒体开设专栏,并为清华大学、北京师范大学、美国西东大学、荷兰蒂尔堡大学等高校讲授企业社会责任和ESG相关课程。

编辑:Wind

延伸阅读:

郭沛源说ESG |丰县事件搅动资本市场,你愿意为价值观投资么?

【企业社会责任与可持续发展】| CSR & Sustainability

作者:郭沛源,商道融绿,2022-02-18

近日,江苏徐州丰县的“八孩女子”事件沸沸扬扬。很多人的朋友圈都在讨论这件事,希望当地政府能够及时、准确回应。多所知名大学校友也有联名呼吁。2月17日,江苏省委省政府决定成立调查组,宣布对此事进行全面调查,彻底查明事实真相。

此事本身和刑事(涉嫌拐卖妇女)相关,但谁也没想到,竟然搅动了资本市场。先是一篇题为《丰县有哪些城投债》打响了“第一枪”,指向丰县的两个发债平台。文章也没写什么,就配了几张图,读者竟然都心领神会、纷纷转发,阅读量很快就10w+了。之后,又有越来越多的财经自媒体跟进。各种留言很煽情:某州的所有金融产品一律不买……

再然后,不仅城投债,连信托、金租,还有股票都开始被牵连。一篇技术文章《丰县“失火”,殃及徐州:股市超跌近30亿》,抓取涉事视频在网上传播后的10个交易日内徐州及周边地区上市公司的股价变化,由此测算丰县事件导致徐州相对周边上市公司产生5%的跌幅。有兴趣的读者可以去验证一下。

丰县事件与ESG

我们无从得知资本市场的“异动”与江苏省成立调查组有多少关系,但丰县事件中所引发的资本市场的反应无疑是值得关注和分析的。投资者和“金融民工”采取“用脚投票”的简单粗暴的方式表达自己的价值观。

纵观这些年的资本市场,这样的情况也不算是头一次。2017年11月,在美股上市的红黄蓝幼儿园发生虐童事件,引起公愤,市值一夜之间几乎就缩水了38%。不过,“红黄蓝事件”里资本针对的是一家公司,“丰县事件”则是针对一个地区。在我印象中,因为一件事情在资本市场上抵制一个地区、抛售这个地区的资产,在国内应该还是第一次。

从这个角度看,丰县事件在中国责任投资历史中还是写下了一笔。网上也有一些留言提到了ESG,说“投资某县,显然违背ESG的投资理念”。这说明责任投资和ESG的理念还真是比以前普及了不少。

价值投资vs价值观投资

这些抵制的呼吁是不是管用?肯定是有人支持,有人反对的。支持者认为,投资人首先是人,也要讲良知;反对者认为,投资是商业决策,不应该掺入非商业因素。从二元对立的角度看,这就是价值(Value)投资和价值观(Values)投资之争。前者更在意金融的风险收益,后者则会以“道不同不相为谋”为前置条件。你属于哪一类呢?

除丰县事件外,最近资本圈还有一件事情和本文话题相关。某量化投资人在群聊中说出了培养儿子当渣男的毁三观的言论。聊天记录流出后,网上是一边倒的骂声。经此曝光,我估计他儿子是没什么机会当渣男了。若理性分析,量化投资人的私德和他的投资本事应无关联。他可能很渣,但他的业绩也可能很好。但此事会不会影响你的投资意愿呢?假设你知道某基金经理的品德很渣,你会将钱委托给TA打理么?

2021年12月,商道融绿和中国责任投资论坛(China SIF)发布了一份报告《中国责任投资年度报告2021》点击阅读,里面包括个人投资者采纳责任投资的驱动力调查。结果显示,63%的个人投资者把“与自己的价值观相符”作为采纳责任投资的首要驱动力。也即对应前面提到的“价值观投资者”。

ESG的金融逻辑

前述两条选择题都把投资人置于二元对立的境地,只能选价值(放弃价值观)或只能选价值观(放弃价值),这确实不那么容易抉择。还好,现实世界没那么艰难。因为价值投资和价值观投资并不互相排斥,所以投资人可以有更灵活的选择。

比如,投资人可以给价值观划定一条线,只要价值观的指标达到一定的标准就可以成为投资标的。这就变成了在一定价值观要求上的价值投资。两者是可以协同的。熟悉ESG的读者应该知道,这就是ESG投资中的“剔除法”。这样的剔除,往往可以帮助投资人规避一些风险。在丰县事件引发的抵制城投债的文章后有一条评论,“道德是信用的基石,信用是金融的基石,如此作恶之地,一定不要投资!”,就很简明扼要地解释了ESG的一种金融逻辑。

并且,如果你足够幸运,或者你足够努力去筛选,你或许能发现“品学兼优”的投资标的和“德艺双馨”的资管机构。这样的资产和资管无疑是值得长厢厮守的。用最朴素的眼光来看,和这样的人过日子不一定大富大贵,但也是小康之家,稳健收益可期。因此,长期资本,如养老金,就喜欢这样的类型。这也是ESG的另一种金融逻辑。

(本文首发于同名公众号,JM略有修改)

作者简介:郭沛源,商道纵横总经理、商道融绿董事长。

清华大学管理学博士,商道纵横总经理、商道融绿董事长、中国责任投资论坛(深圳市霁风绿色金融促进中心China SIF)理事长,担任中国金融学会绿色金融专业委员会理事、中国证券业协会绿色证券委员会委员、联合国环境署金融倡议(UNEP FI)中国顾问,是ESG行业的资深专家。

郭博士在2012年发起China SIF,旨在推广ESG理念、促进国内外交流,每年举办夏季峰会、年会等活动。商道融绿专注提供ESG评级和数据服务、绿色债券第三方评估服务、绿色金融咨询服务。郭沛源博士在财新网、中国金融信息网等媒体开设专栏,并为清华大学、北京师范大学、美国西东大学、荷兰蒂尔堡大学等高校讲授企业社会责任和ESG相关课程。

编辑:Wind

延伸阅读:

行业前沿|可持续城市和社区的能效设计与优化

【企业社会责任与可持续发展】| CSR & Sustainability

作者:罗伯·乔丹(Rob Jodan),斯坦福伍兹环境研究所,2022.08.05

译者:JM茉莉

斯坦福大学最新的一项研究可以帮助政府更明智的使用联邦新基础设施基金里的数亿资金。该研究论文发表在 3 月 31 日的《可持续城市前沿》 (Frontiers in Sustainable Cities)上。论文首创性的提出了一个新的技术框架,设计最节能的城市建筑群,包括污水处理、供冷、供暖与供电等系统。具体方法是通过集成社区的电力和水厂,优化每小时的电力和水的需求和供应。与服务于更大区域的传统能源系统相比,该方法显着降低了社区的运行成本和污染。与此同时,推广此方法也能催生更多的步行友好、宜居和经济的城市。

“我们可使用此框架着眼长期目标、预测发展效果、将计划量化,而非盲目建设”,该研究的主要作者普雅·拉扎德·赫布斯特(Pouya Rezazadeh Kalehbasti)说。做此项研究时,普雅还是斯坦福工程学院土木与环境工程专业的一名研究生。

图 |韩国松岛鸟瞰图,迈克尔·莱佩奇(Michael Lepech)

这座由建筑师和城市规划师共同设计的城市,是可持续的高科技城市生活的典范。

城市问题亦是解决方案

据联合国估计,城市的能源消耗量和二氧化碳排放量超过全球总量的三分之二。随着全球变暖和人口持续增长,城市水源压力与日俱增。而解决之道在于供电、供水和污水处理系统的协同设计。有别于传统的功能各自分离的大型集中式工厂,本地的集成化管理可实现多重效率,例如,利用电力系统闲置的电能或热能运行废水系统,或使用废水来冷却发电系统。

使用先进技术,将电厂和水厂合二为一,设计可以相对紧凑——约两到三栋低层建筑的规模,高效回收废水至饮用水系统中。这样的工厂无异味,可使用太阳能等可再生能源,排放量低或零排放,可以满足 100~1,000 座建筑物的需求,具体取决于建筑物的大小和容纳的居民数量。在美国、中国和一些国家,尤其是欧洲和加拿大,已建成 4,000 多座综合电力和供水系统。私营企业和大学(如斯坦福大学)在合作实践中,已看到能源效率的显着提升。

系统优化

为优化方法,研究人员对两个场景进行了 20 年的模拟运行建模。第一个场景,混合建筑和设计为传统的电网供电的传统中央污水处理厂的能源系统;第二个场景,将包含先进的正、逆渗透和滤膜技术的废水处理系统集成到建筑和能源设计中。

分析发现,与传统的分离式能源系统相比,建筑使用“电力-供水”集成系统对社会、环境和经济的碳排放影响可减少 75% ,设备生命周期成本降低20%。主要原因在于废热的再利用、废水处理过程中的电能再利用,以及用低排放,乃至零排放的本地能源系统代替区域电网来运行废水处理系统。

该方法有望向城市规划师和基础设施设计师提供一系列社区最佳配置设计。他们可以协调设计集成电力和水厂与区划规则,例如对工业建筑施加限制,以实现更环保和经济可持续的城市社区。此项研究的合著者、土木与环境工程系的Michael Lepech教授表示:“通过将现有基础设施与新的城市技术相结合,并协同优化它们的性能,我们发现了通向全球碳减排的新的、实质性的途径。这令人兴奋。”

研究人员希望城市规划师将该框架的扩展版本用于设计其他系统,包括垃圾清理和交通控制。随着技术的进步,该框架还可以融合新的效率,例如利用电厂热量来干燥废水生物固体,从而减少处理需求并创造可再生生物燃料的来源。

土木与环境工程系Craig Criddle教授也是该研究的合著者。Lepech还是韩国仁川环球校区斯坦福中心的教职员,该中心致力于智能、可持续城市和城市社区的研究。Lepech和Criddle还是斯坦福环境研究所的高级研究员。Criddle是William and Cloy Codiga资源回收中心的主任,该中心是斯坦福校园内的一个设施,用于测试和加速有前途的技术商业化,以从废水中回收清洁水和能源。这项研究由斯坦福大学土木与环境工程系的Leavell Fellowship on Sustainable Built Environment和AP Thailand资助。

英文原文

编者注:

斯坦福能源系统创新 (SESI)代表了大学能源供应从 100% 以化石燃料为基础的热电联产厂向电网供电和更高效的电热回收系统的转变。 SESI 由斯坦福在 2009 年至 2011 年间独立开发,它可能是世界上第一个采用国际能源署推荐的建筑供暖和制冷技术路线图的大型示例。

自 1980 年代以来,斯坦福大学在其所有设施中都采用了能源计量,以了解能源的使用方式和地点。2009 年 10 月,斯坦福大学发布了一项全面而长期的能源与气候行动计划。现在是第三版,该计划包括:

- 新建筑的高效标准;

- 持续提高现有建筑物的效率;

- 以及被称为斯坦福能源系统创新(SESI)项目的尖端能源供应系统。

由可持续发展和能源管理系 (SEM) 构思,并与项目管理系 (DPM)、大学建筑师办公室、土地使用和环境规划、区域管理、建筑物和地面维护以及许多其他部门合作实施, SESI 计划是一项全方位的土地、建筑和房地产项目,将在未来几十年为斯坦福大学带来巨大的利益。

延伸阅读:

- 王凯:碳中和愿景下的城市绿色发展

- 创造可持续价值:房地产与环境、社会及管治

- 日本转型金融发展及对我国的启示

- 创新故事|Cambio :利用AI帮建筑脱碳

- 史海钩沉:从“含铅汽油”到特氟龙

- 从极端天气到粮食危机,农业生物技术能否带来希望

- 听说亿万富翁们都去格陵兰岛挖矿了

- 刘世锦:绿色转型在根本上还是要换技术

- 加拿大绿色金融发展现状与中加绿色金融合作展望(上)

- “耐热”珊瑚能拯救珊瑚礁生态系统吗?

- 可持续的现在才是可预见的未来

- 被“分拆”的环保

- 用艺术手法康复大地,以生态教育治疗心灵

- [CSR Cases] Yellowfin, 海洋驱动力

- 世界岛: 经济增长与环境保护的博弈

- 以绿色的方式满足人类需要

鲁达公益讲习所 |社会企业的真相与隐忧(四)

作者:鲁达,2018-09-09

公众、市场、资本:三大阻碍中国社会企业发展的桎梏

然而,上述这些深入的思考,却无关社会企业的成败,认知固然重要,但真正起到决定作用的,依然是我国目前阶段公众诉求、市场导向二者与社会需求的偏离程度。

首先看公众需求,随着这些年文教事业的复兴,公众的自然科学素养与社会科学素养有了非常大的提升,然而,公众需求(或者说公众诉求)依然还受困与公众整体认知水平,加上互联网领域热衷的碎片化、情绪化的信息传达方式,加剧了公众需求与社会需求之间的隔阂。

其次看市场需求,尽管我国政府已经意识到金融业对市场的影响力,开始倡导供给端改革、去杠杆化等举措,但资本逐利性以及传统资本的落后性,依然在扼杀创新与智本,并试图通过资本的力量禁锢市场升级。

在文化产业,近期出现的一些案例很好玩。烂片刷新了文化产业的底限,然后资方却动用资本力量,一方面扯上名人做炒作吸引眼球,另一方面则雇佣了大量水军刷好评,同时,也强行占据了院线资源,第四点尤其恶劣,资方代表甚至公开在媒体表示:说这部片不好的消费者(及准消费者)都是恐怖分子、是邪教成员。

在文化市场不断升级,用户已经开始呼唤有深度、有思想、制作精良、专业度高的优秀文艺作品,这样的市场趋势下,资方竟然还可以这样泼辣的试图将市场水准拉回自己的舒适范围,这也是一个奇迹。然而,从短短三天的2亿票房,以及资方肆无忌惮的炒作、诋毁,可以看到,中国的市场需求提升,还会有非常大的阻力。这部片引发的社会现象中,资本的傲慢甚至惊动人民日报评论部,罕见的为发评论文章称:文化产业不是靠资本、靠IP,而是靠真正的创新与专业的执行。

当然我们可以设想一下:如果有一个影院规定,如果观众在开场10分钟内可以要求全额退票,是否对影视市场的繁荣可以起到保护作用?然而文化产业容易识别,因为文化是每个社会人都要必修的课程,即使是在社会大学。其他消费领域则更加复杂,我们任何一个人都不可能成为所有领域的专家,消费者的利益保障如果没有机制,资方就可以作恶,市场升级也就无从谈起。而在以市场为解决人类生产与生活核心场所的今日社会,市场升级、消费升级恰恰是社会进步的重要阶梯。

这也是我们的第二个隐忧:我国的市场还没有形成完整的市场规则,市场本身还处于无序状态,资本对市场的垄断与控制,阻碍了市场需求向社会需求靠拢。

然而资本的问题并不只此,我们再看第三个隐忧:中国的资本圈子很小很封闭,内部交易盛行,尤其是在没有监管的投融资领域,洗钱、圈钱、接力三种游戏层出不穷却甚至无法被社会发现,经济学者、公知、媒体人、大V甚至也成为合伙人。

在创新创业领域,资本方也试图阻碍市场与社会发展,神奇百货、超级课程表、泡否等所谓的明星创业项目,更多是资本在玩的“接力棒游戏”,炒热一个项目,然后高价卖给下家。

今年年初阿里巴巴一次内部创业者论坛中,大家得出的明确结论就是:目前阶段由于资本圈的互投、炒作的原因,创业已经与创新无关,成为了继炒股、炒楼之后的第三波“炒创”,创业已经成为“资本密集型产业”,而非创新创业应有的“智力密集型”或“技术密集型”产业。

这些资本的反社会行为,实质上都是在阻碍市场升级,试图将市场规则阻止在自己的舒适范围内,拒绝市场需求与社会需求的打通,从而实现阻碍社会发展的举动。这也是亚当斯密在《国富论》里提出的资本逐利性对社会价值的忽略。

也正基于此,社会企业的理论界提出了耐心资本、良心资本、社会资本、智慧资本、影响力投资等种种提法,期待资本转型。然而笔者认为,这是无效的,对于已经成为社会发展阻力的资本,唯有淘汰。让其持有资本随着投资的失败、货币的增发,逐渐缩水。而新兴资本、智本在市场竞争中不断成长,并成为社会前进的动力。当然,有一天,曾经的新兴资本们也会落伍,但社会进化就是这样残酷,落后者必然被淘汰。

然而目前资本集团已经形成了自己的阶层,根据清华社科院的一项研究:改革开放以后,1988年基尼系数是0.382,1994年是0.434,1997年是0.4577,到了新世纪,多数研究型的数据都证明:基尼系数不低于0.5。北师大李实教授做了一项研究,说是0.5到0.55之间;西南财大甘犁的研究表明,基尼系数0.61,高得令人吃惊。

耸人听闻的数据是:“数百亿资产的家庭,中国有不少于200家,而实质控制各类资产过千亿的家庭或财团,中国也有数十家。中国最大的私人财团,控制资产规模早已超过万亿人民币。”这些财团“出击则成团炒作,防守则抱团取暖”,他们可以操纵舆论,操纵二级市场,甚至通过补贴来制造需求。这些财团已经成为中国传统的官民两阶层外的新兴势力。

资本阶层的数量稀少与成团结社,已经成为阻碍社会创新的第二个障碍,而资本通过公关手段控制社会意识,在利益的驱动下,也已经逐渐开始挑战社会的三条底线:法律、信仰、舆论。前一段时间就有四个资本主导的恶性公关标志事件。

中国的资本家不仅有着西方资本的逐利通性,还同时有着新生资本的饥渴性、幼稚性,以及初创资本的无知与膨胀,再加上中国资本阶层的密集性,导致中国新生的资本阶层尤其缺乏思想,这都是不利于社会投资的因素。

现在,还在有越来越多的各种资本抱团事件发生,甚至一些原本代表创新力量的新兴资本,也已经开始通过办学、结社、商盟、气功、“慈善”、宗教等路径与大财团结盟,“抱团”进入了“钱快速生钱”的舒适空间。资本一旦抱团滚动、而不是互相竞争,在舒适空间里赚容易的钱,即使排除对社会稳定的影响,资本财团的也会出于股东利益而扭曲市场需求、屏蔽社会需求,而非将社会需求尽可能与社会需求靠拢,他们的行为就是“股东第一、市场第二、政策第三”,员工、客户、社会、自然根本就不在资本的视野里,他们也就成为社会进步的阻力,谈何社会投资、耐心投资?

所以,社会企业发展的阻力,表面上看起来是企业动力不足与公益组织创造力不强,而真实的三个隐忧却是:公众教育不充分、资本财富过于密集导致的创新阻滞、市场竞争不充分及市场规则不完善导致的二级市场操控。

打破这些桎梏,既需要政府对规则的引导,也需要社会企业创投的努力,更需要整个社会意识的升级,同时,也需要社会财富结构的进一步优化。从长远看,未来的企业一定都是社会企业,尤其是在信息时代,互联网可以终结金融业对社会的实际控制权,政府意识、公众意识对市场的导向性更加明显,社会会形成政府、市场、公益三位一体的社会资源体系。

一旦触及本质,我们会惊讶地发现,看似与社会企业无关的政府宏观调控举措,如:去二级化、供给侧改革、分配改革、税制改革,反而比PPP、政府孵化、采购公益组织服务、慈善法等微观调控,对社会企业的诞生更具催生价值。

结语

最后,我们看到了社会企业的真相,也看到了公众、市场、资本的三大隐忧,同样也有一些探索者:

在提升公众的自然科学与社会科学素养领域,一群科学青年创办了“科学松鼠会”,按社会企业模式来追求自己的社会目标,但在机构定位为营利还是非营利模式的问题上,他们左右为难。因为有盈利成分,很难得到捐款支持;因为要追求公益性,市场资本不愿光顾。后来,他们把市场经营模式和非营利公益模式相剥离,其中营利部分名“果壳”,获得了100万美元的风险投资;非营利部分名“哈赛”,获得了“果壳”100万元人民币的捐赠。原来是你拉我扯的“连体儿”,现在变成了两个健康活泼的“异姓”好兄弟。

当然,也许这还不够鼓舞士气,“美元”两个字,依然让我们看到了对国内社会创新环境的无奈。

今天的中国,连责任企业的发展,还处在CSR1.0\2.0\3.0\4.0共存的萌芽阶段,尽管马克思早就说过“资产阶级慈善归根到底只是一种改良主义,这些改良是在这种生产关系的基础上实行的,因而丝毫不会改变资本和雇佣劳动的关系。因此。它不能真正改变无产阶级贫困、受奴役的命运,无法促进人的全面发展和解放。”但在今天,已经有上千年历史的“拼命赚钱,拼命慈善”CSR1.0思维在中国企业界、资本界心目中,还被惊叹为是“新思维”,更无法认知到“公平企业、责任企业”的做法,可以让弱势群体参与到社会进化中来,而不是接受慈善直到死去,并继续推动社会诞生新一代“弱势群体”。

当然,我们也不必过于悲观,思考者总会超前于时代,社会企业受制于社会意识、市场机制、资本环境、创新能力四个范畴,需要全社会的共同建设才能提供社会企业存活的空间。在今天这个时代我们也许并不需要一步到位,而是一步一步推动:

企业自身坚定履行“组织社会责任”并积极履行纳税义务与慈善捐赠职责;消费者理性、自发认可“公平交易”与慈善捐赠;政府与行业协会等暴力组织推动“公平市场”的规则与监督;各类公益组织自觉补足社会需求的服务空白。

在实际操作中,公益组织的三种探索都是有价值的尝试,当然,限于公益组织自身的资源、资金、人才结构问题,更多的意义在于探索。政府现行的三种做法也都是非常行之有效的粗略;企业界则相对吃力,这三种企业至少目前阶段在中国,都数量稀少,且发展状况两极分化严重。如果评估商界与公益界的资源能力,我想:社会企业的发展,目前阶段的要点更适合落在企业界的社会化,而非在公益组织的商业化。

至少在目前阶段,笔者更推崇企业首先成为责任企业而非社会企业:责任企业因其有明确的量化规则与考量标准,以及股市相对有章可循的社会责任投资板块,与社会企业的概念化相比,对企业而言更具实用价值。同时,生态企业的经营模式对资本而言更具诱惑力,而一旦生态企业形成,其又将不得不接受更多角度与收益相关方的约束,这也将成为责任企业的前兆。当然,生态企业的本质是一种资源模型,如果做不到CSR体系化,做不到公开透明,反而会形成更恶劣的“运作型“企业。而很多所谓的责任企业,其实也不过是渴望通过公关手段把自己变成拥有更多资源的“生态企业”罢了。

而对于公益组织的转型,我想,公平交易是将公益组织的品牌势能转化为商业动能的良好途径。总之,社会企业不应该是一个概念、一个范畴,而是一种实践、一种实操。

四界共同组建起“责任企业”+“公平交易”+“公益慈善”,我们的社会就会越来越好,也许再过30年,我们会重新认知并重新定义“社会企业”这个名词。

而对于公益组织转型社会企业,因公益本身最有价值的地方,就恰恰在于其小众性、意识输出性、“低”效性、探索性、道德模糊性这五个二级特性,这也是暴力与商业无法履行某些社会需求的症结所在。既然社会企业与公益有其同源性——以社会需求为第一目标,那么社会企业也自然会遗传这五个特性。所以无论投资者、客户还是观察者,也都请“多一分宽容,少一些期望”,其成功率必然较低,但只要出发点符合社会一般道德标准,那么就是——“你长得那么帅,怎么做都是对的”。

对于企业来说:活下来,并真正服务社会,才是唯一的考量标准。至于是不是社会企业,就让后人总结吧!

(全文完)

(首发于《中国慈善家》)

作者简介:鲁达,《公益原理》作者。

编辑:Wind