JM特约撰稿人 Adonis,上海,2022.05.30

“如果一个人只知服从而不知不服从,这是一个奴隶;如果一个人只知不服从而不知服从,这是一个暴民。”看到下面这个视频,我想起艾里希•弗洛姆在《论不服从》里的这段话。

为防视频又莫名其妙的消失,我不仅录屏留存,也用工具把语音转文字保存起来——作为亲历上海自1843年开埠以来首次封城,且长达60多天,甚至可能会更久,的史料之一:

第二个,我们在过去的7天里面连续核酸,在过去的50多天里面,我们有38次日常的抗原,21次的核酸。请你提供红头文件和科学依据:为什么作为一个无疫小区,我们还要去占用医疗资源,还要做如此之多的核酸?

第三,我们希望高境居委能够提供物资的发放证明和明细。我们小区不需要物资,但是我们需要看到抗疫物资发放到高境有需要的居民手里面。

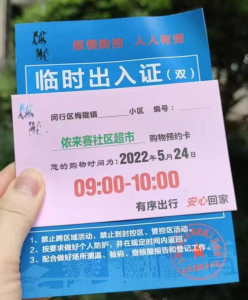

第四是我们要取消“出门证”、取消出门限制。请根据防疫规定的,防范区的防疫规定的,要求我们在限定的区域内自由出行。请解释:为什么要“出门证”、为什么有出门的限制。

第五是撤销“家人去医院就诊,就要求全家隔离7天”的要求。请提供文件或者是科学防疫的依据,告诉我们为什么?

最后一个,假设您作为高境居委会的负责人,没有办法回答我们上述这些要求,请您跟您的上级领导、镇政府防疫办的领导展开对话。我们需要知道:是谁在什么时候展开这个对话。

您确认,今天告诉我们在座的所有居民:什么时间能够回复我们的这些需求。

这位守法的、住在上海高境居委会辖区的公民,代表自己的小区居民,也代表了目前仍身处上海,或不久前历经千辛万苦离开上海的人,问出了大家的疑问:谁给的你们居委会这些权力?

不过,更多的居民可能都像我们小区一样选择了服从,而不是如此有礼有节的去找居委会对话,质疑各种政策的合理合法性。抑或是有过,只是这样的视频和文字在我看到之前就“被消失”了。

想起前几日,小区的志愿者电话来问我最近为何不参与做核酸。我回问:“小区有阳性了么?”

“怎么会!我们一直都是阴的呀!连续一个多月都是防范区啦。”

“那为何还要做核酸?”

“据说这是解封前最后一次了,如果你不做,可能影响小区解封。”

“关我什么事?这是上面的政策有问题。”

“哦,我就是问问什么原因。”

不做核酸不让防范区解封?谁给的权力?谁定的政策?只会用“威逼”手段要大家做核酸了?曾经打疫苗时还会用“利诱”呢!这世道真是一天不如一天了。

据小区志愿者说,40多人都没有参加这所谓的“解封前最后一次核酸”。虽然不知道他们是谁,但“人同此心,情同此理”,我估摸着他们的想法同我差不多:

成为防范区一个多月了还没完没了的做核酸,科学吗?

不给解封日期,做核酸有什么意义?

既然解封后也要隔天做一次核酸,现在还做核酸有什么用?

黄码就黄码。就不出门,未来都不出小区门,做什么核酸!

……

“出门证”啥用没有,侮辱性还极强,左邻右舍没几户人家用的,原因也简单明了:

出门了能做什么?餐厅不让堂食、亲戚朋友小区进不去。

公司不在“复工白名单”上,出去干嘛?

不能跨区、不能开车、地铁没通,怎么去办公室?

到了办公室也进不去,进去了同事也到不齐。

出去了还可能回不了家。

一家只能出门一个人,一次只能两小时,能去哪儿?能干嘛?一个人坐马路牙子呀?

超市菜场有什么好去的,网上买不也一样么?

等他们瞎折腾吧,实在急了就会拨乱反正的。一摸兜里没钱了就会急的。看谁比谁更急。不过,上面再急居委会肯定是不急的,他们的工资一分不会少,也不存在要出门上班面对客户的问题。不然,他们也不会捣鼓出“出门证”、“复工证”、“通行证”来。连居委会这样的基层都脱离群众脱离一线,为什么呢?

有一次排队做核酸,我随口问一名志愿者,我们居委会主任叫什么?他回答不知道。我很好奇,他们配合居委会组织大家做核酸一个多月了,居然都不是直接从居委会那里获得核酸通知的。我继续问他每次是怎么得到通知的。他回道,我们都是听一个大志愿者的。

管中窥豹。原来居委会不是基层,志愿者才是;原来志愿者也分大小职级,只有“大”志愿者才能接触到居委会的“领导”。可能居委会是坐办公室的,负责接收保供物资,不直接面对居民。志愿者就是居委会免费的劳动力——听说志愿者有酬劳可领,我们小区的志愿者有没有,我不清楚也没打听,打听了也不会有人告诉我。咱有一说一。

弗洛姆再《论不服从》里写道:

在人类历史的大部分时期,服从都被视为美德,而不服从被视为恶行。道理很简单:迄今为止大部分时期都是少数人在施行对多数人的统治。这种统治造成的必然事实是,生活中的精华物质只够少数人享用,多数人则分得剩余的碎屑。如果少数人欲维持对精华物质的占用,并使多数人为少数人工作和提供服务,有一个条件是必不可少的:多数人必须学会服从……这一切营造起来后,权势便能宣扬不服从是一种罪恶、服从是一种懿德;一旦这种观念广而告之,多数人便也欣然接受了服从性而鄙视不服从性,因为这是在趋利避害,而且他们不必再为自己不作为的懦弱自责……路德、教皇、国君,一心要维护权贵势力,而中产阶级、工人、哲学家则想方设法铲除它们。

所以,上海乃至全国的居委会,敢在政府官方网站上公开辖区封控期间发放的保供物资清单及明细吗?敢出示过去以“上级要求”、“配合抗疫”为名的所做作为的正当性的合法文件吗?包括但不限于,把检测为阴性(误诊为阳性)的人强行押送进方舱不让复检、在小区门栋做“硬隔离”、打死阳性患者宠物狗、强行入户消杀造成居民财产损失、不让方舱回来的转阴居民回家、给方舱回来的人和宠物乱喷消毒液导致宠物狗死亡……这些伤害和损失谁担责?谁赔偿?谁该受处罚?

“责权利对等”的原则在居委会是不存在的。一部分居委会能“为非作歹”、“生杀予夺”也是权力真空地带的短时侥幸。这种侥幸在2020年的武汉也曾出现过,比如臭名昭著的武汉红十字会、比如某些医院接收的捐赠物资莫名的消失,某些医院院长书记的失职……后续呢?似乎都没有。

一些居委会在“防疫大于一切”的运动式号召中进入代理状态,自愿地将自己完全交给权威并看做执行上级愿望的工具,进而认为自己无须对其所作所为负责。他们的道德良知失去作用,将所有的主动权完全交给“上级”这个法定权威,从而推卸掉自己的责任,认为不必承担自身行为的后果。真的不需要承担责任吗?上级把几个居委会的干部免职就能平息众怒,就能了结么?

不知上海宝山区高境镇居委会的主任同志最后是如何回复这名小区代表的,估计正规媒体大概率不会报道此类事件。我不由的想起某瓣评分高达9.4的社会写实剧《我们与恶的距离》。边信马由缰的码字,边随心所至的查了查米尔格拉姆的《对权威的服从》:

代理状态的特征:拒绝承担自身的责任。

个体同意完全陷入任务的狭隘技术层面之中,以至于无法看到任务所产生的广义后果,也就是鲍曼所说的“技术的道德化”。这是权威的官僚化体系的一个明显特征,在这种状态下,公职人员认为自己对指引其行为的权威负有义务,但对权威命令的行为内容却不承担任何责任,于是他将关注点从行为对象的命运转到权威对他的期望,即工作任务的完成情况,也就是说行动的“目标”过得怎样和有什么样的感受并不重要,重要的是行动者本人机智、有效地完成其上级交代的任何事务。

于是,道德在行动者心中悄悄地发生了转变,即原本以良心自律为主导的道德观变为以上级为道德权威的他律,如忠诚、纪律、义务等,这些概念的重要性使得原本罪恶的杀人行为因忠于上级指令也转变为一种骄傲。这个行为选择表明了主体履行自身对权威的责任以及其完成社会定义角色的程度。但这个过程也夹杂了行动者自身的痛苦与纠结,因此并不能说这些人丧失了道德性,只是其超我的功能出现了改变,它从自律变为他律,从评估行为的对错转变为评估一个人在权威系统中表现的好坏。

而对于官僚体系来说,丧失主体性的个体已变为流水工程上的一个环节,其行动就是一种技术性的行动——操作一下电器或者汇总一下信息,但正是行动者行动的技术而不是它的实质受到了好坏对错的道德评价。于是官僚体系的特征之一便是使技术道德化。

编辑:WY

图片:来源网络