停止给儿童接种新冠疫苗,这在医学上既不合理也不道德

作者:拉梅什·塔库尔(Ramesh Thakur),2022-09-12,译者:JM风吹麦浪

随着时间的流逝,新冠政策被证明是比新冠病毒更大的威胁。最初,它作为一项初步的保护措施,被推广为为应对百年一遇的流行病争取时间,现在它渐变为了一种生活方式。卫生官僚和有独裁倾向的领导人对这种生活方式逐渐上瘾,且难以放手。

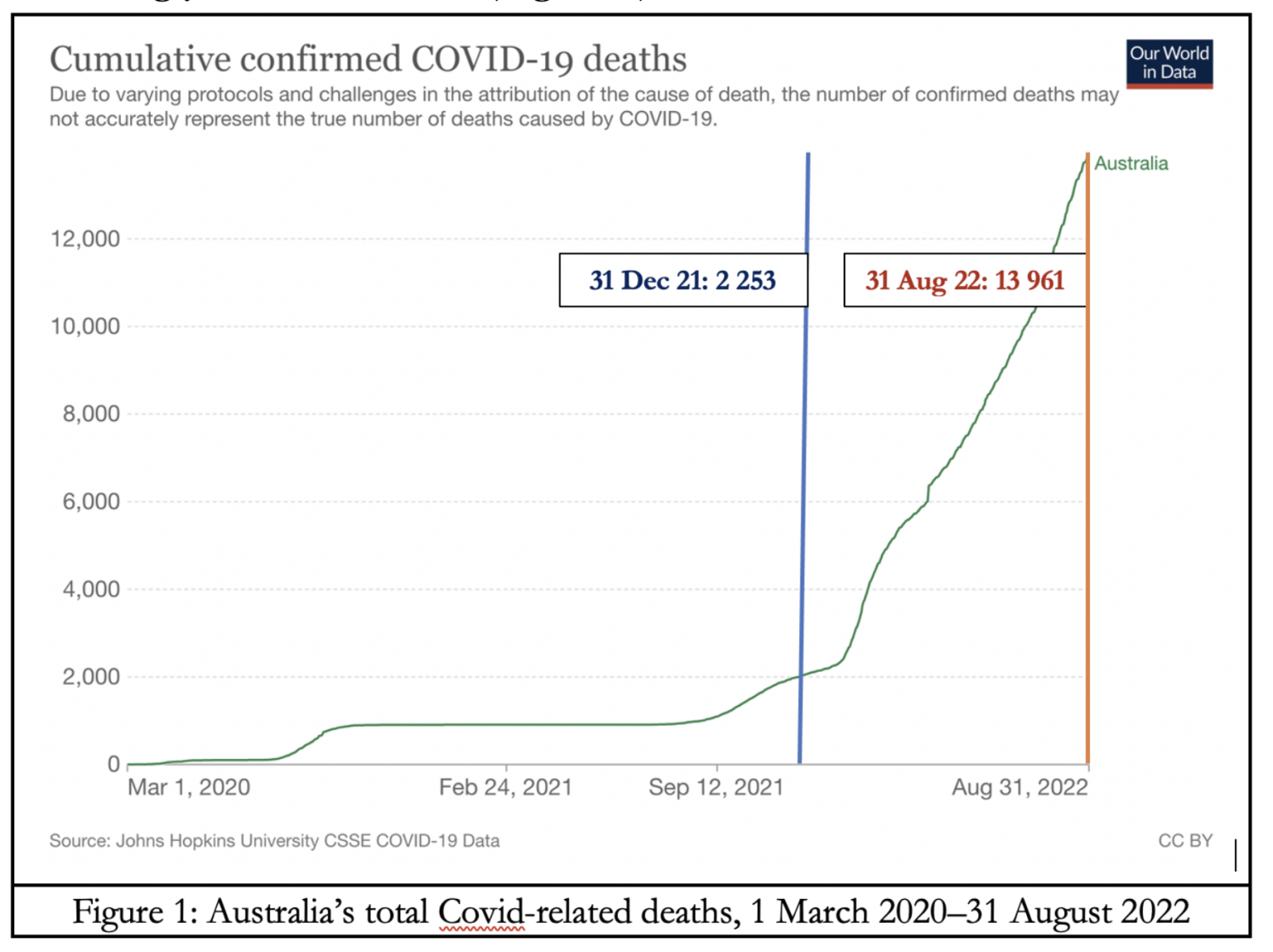

在英国,“现在,封锁造成的死亡人数可能比死于新冠病毒的人还多。”《每日电讯报》的一篇社论强调了对新冠政策的成本效益做有意义的分析的重要性。前英国最高法院大法官,桑普顿勋爵,将封锁描述为“即使在战时也没有的、英国史无前例的独裁政府实验”。澳大利亚曾炫耀的2020-2021年成功控制了大流行,在 2022 年看来越发的无力(图 1)。

父母保护儿童的本能或许可以解释,为何在儿童疫苗已获批准的地区,儿童的新冠疫苗接种率,尤其是幼儿的,远远低于于成人。当局通过心理诱导和政治强压手段迫使儿童接种疫苗令人憎恶、痛苦和费解。

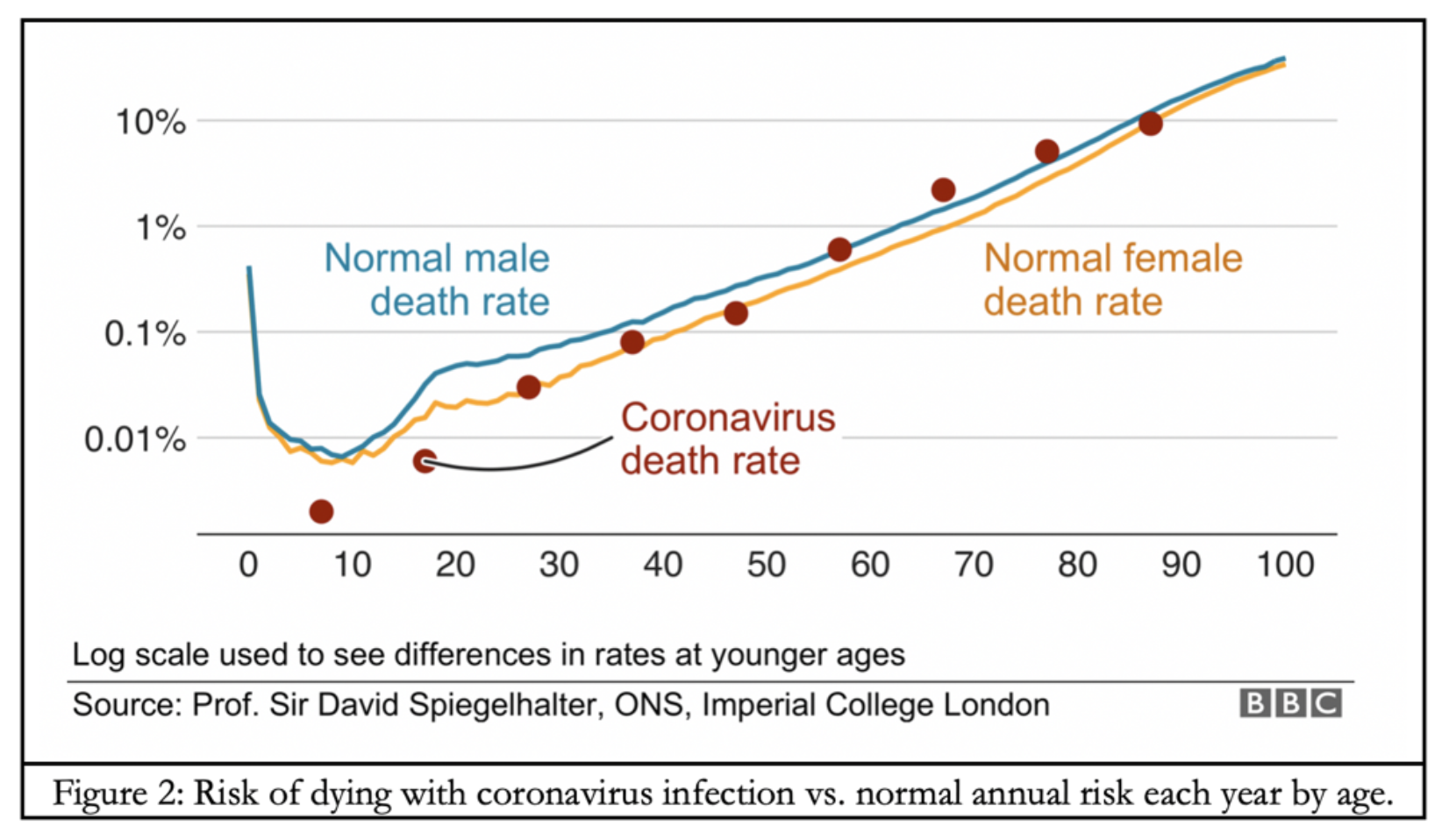

儿童被感染的风险非常低

与无年龄段感染差异的流感不同,新冠病毒具有很强的年龄特异性。在大流行早期,人们就知道不通过年龄段的感染率相差很大。2020 年 4 月 30 日,《每日邮报》报道称,10 岁以下的儿童不是这种疾病的传播者。尽管英国有超过 26,000 例与新冠相关的死亡,但没有一例是经由10 岁以下的感染者将病毒传染给成年人。

(待赞助稿酬达标后发布全文)

作者简介:拉梅什·塔库尔(Ramesh Thakur),澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院的名誉教授,曾任联合国助理秘书长。

编辑:Wind

延伸阅读:

新西兰被“新冠”劫持

作者:拉梅什·塔库尔(Ramesh Thakur),2022-08-13,译者:JM山谷

新冠大流行的第一年,新西兰奥塔哥大学发表了一项有趣的研究,为公众对封锁措施的普遍支持提供了一些解释。尽管存在已知或可预计的“次生灾害”,比如收入减少、因忽视其他疾病而导致的死亡率升高、更大的孤独感导致“绝望死亡”以及警察滥用职权等,但这种支持还是出现了。

该研究指出,此种现象源于为消灭新冠病毒而将对人身自由的限制道德化了。甚至仅仅质疑这类限制政策都属于不正确。随着多国政府的不懈努力,譬如英国,大力部署国家宣传机器灌输对疾病的恐惧和羞辱质疑方,这种道德化进一步被神圣化。

这给了一种貌似合理的解释:为何曾经热情拥抱多元、包容和宽容的社会政策环境的新西兰人,最终会支持隔离政策——担忧疫苗有效性和安全性。

杰辛达·阿德恩 (Jacinda Ardern) 政府宣布与冠状病毒有关的任何事情(包括公共卫生干预措施 )卫生部是“唯一真相来源”,如此一来,以此巩固新西兰的集体道德狂热。

随着时间的流逝,“清零”政策的愚蠢性及其造成的危害正不断累积的证据层出不穷,新西兰政府被困在自己亲手打造的监狱中,难以扭转困局。从目前数据上看,整个应对政策显而易见的徒劳无功。

最初,新西兰在控制新冠病毒方面非常成功。事实上,这更多地归功于新西兰的几个偶然优势。

(待赞助稿酬达标后发布全文)

作者简介:拉梅什·塔库尔(Ramesh Thakur),澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院的名誉教授,曾任联合国助理秘书长。

编辑:一一

延伸阅读:

中外对话 | China Dialogue Trust

官方网站:https://chinadialogue.net

中外对话(China Dialogue Trust)成立于2008年,总部位于伦敦。 气候变化、海洋保护、生物多样性保护以及生态文明建设不仅仅局限在某一国之内,也是全世界所有居民都要探讨的议题。在气候变化和生态危机的共同挑战面前,中国一直是重要的参与者和贡献者。而中外对话的目标正是促进中国与世界在生态环境领域的交流与合作,共同寻找环境问题的解决方案。

按照《境外非政府组织境内活动管理法》的有关规定,中外对话北京项目组通过与中方合作单位合作进行临时活动备案,在中国境内依法开展项目活动,项目涵盖气候变化传播、环境与可持续发展、海洋生态保护三大领域。

我们的使命

*

Climate change, species loss, pollution, water scarcity and environment damage are challenges that concern all the world’s citizens. Both the scale of its challenges and the size of its economy means China plays a uniquely important role. Tackling these challenges demands a common effort and shared understanding.

China Dialogue identifies, promotes and supports the unique voices that increase understanding, share precious experiences and inspire a higher awareness of the planet’s challenges, whether they come from inside China or elsewhere. We are devoted to making such voices heard by a global audience, in a lively, convincing and multi-lingual fashion. It is our hope that in doing so, we can move closer to viable, equitable and real solutions to environmental problems.

OUR MISSION

资料来源: CDT

行业前沿 |瑞士研究人员成功将纳米管植入蓝藻,生物光伏发电性能有望提高

【能源与环境】 | Energy & Environment

生辉Agri Tech,北京,2022-09-13

生物光伏(biophotovoltaics, BPV)为太阳能利用提供了一条生物学路径。它使用含氧光自养生物(如蓝藻)或其部分来收集光能并产生电力。光合作用不仅利用了太阳能,还具有负碳足迹,同时解决了太阳能转换和二氧化碳封存两个问题。BPV 有望成为环境更加友好的新一代太阳能发电技术。

尽管蓝藻等光合微生物具有很高的光合效率,但产电活性很弱,BPV 系统的输出功率目前仍然很低。

近日,瑞士洛桑联邦理工学院基础科学学院的一组研究人员在这一领域取得一项突破——成功将人造纳米材料与生物结构(蓝藻活细胞)连接,由此产生的“纳米生物”技术结合了生物和非生物的优势,有望提高 BPV 的发电性能。

这一成果以“Carbon nanotube uptake in cyanobacteria for near-infrared imaging and enhanced bioelectricity generation in living photovoltaics”一文发表在 Nature Nanotechnology 期刊。

“将纳米管放入细菌中,表面上看起来并不是很令人兴奋,但这实际上是一件大事。”该文通讯作者、洛桑联邦理工学院化学科学与工程学院教授 Ardemis Boghossian 说。虽然还有很长的路要走,但 Ardemis Boghossian 正在展望细菌发电的潜在未来:“研究人员一直在将纳米管放入哺乳动物细胞中,这些细胞具有内吞作用等机制。但细菌没有这些机制,并且在让颗粒通过其坚硬的外部时面临着额外的挑战。尽管存在这些障碍,我们还是设法做到了这一点,这在应用方面非常令人兴奋。”

多年来,Boghossian 团队一直致力于单壁碳纳米管(single-walled carbon nanotubes,SWCNTs,以下简称“纳米管”)的纳米材料应用,SWCNT由一层以圆柱形排列的单层石墨组成,具有其他纳米管所不具备的某些机械和光学性质。

这些特性使该纳米管成为纳米生物技术领域许多新应用的理想选择。例如,它已被放置在哺乳动物细胞内,以使用近红外成像监测其新陈代谢。在哺乳动物细胞中插入纳米管也导致了将治疗药物递送到其细胞内靶标的新技术;而在植物细胞中,它们已被用于基因组编辑。纳米管也被植入活体小鼠体内,以证明它们能够对体内深处的生物组织进行成像。

在该研究中,Boghossian 的团队及其国际同事能够通过用带正电荷的蛋白质(这些蛋白质被细菌外膜的负电荷所吸引)“装饰”细菌来“说服”细菌自发地吸收纳米管。

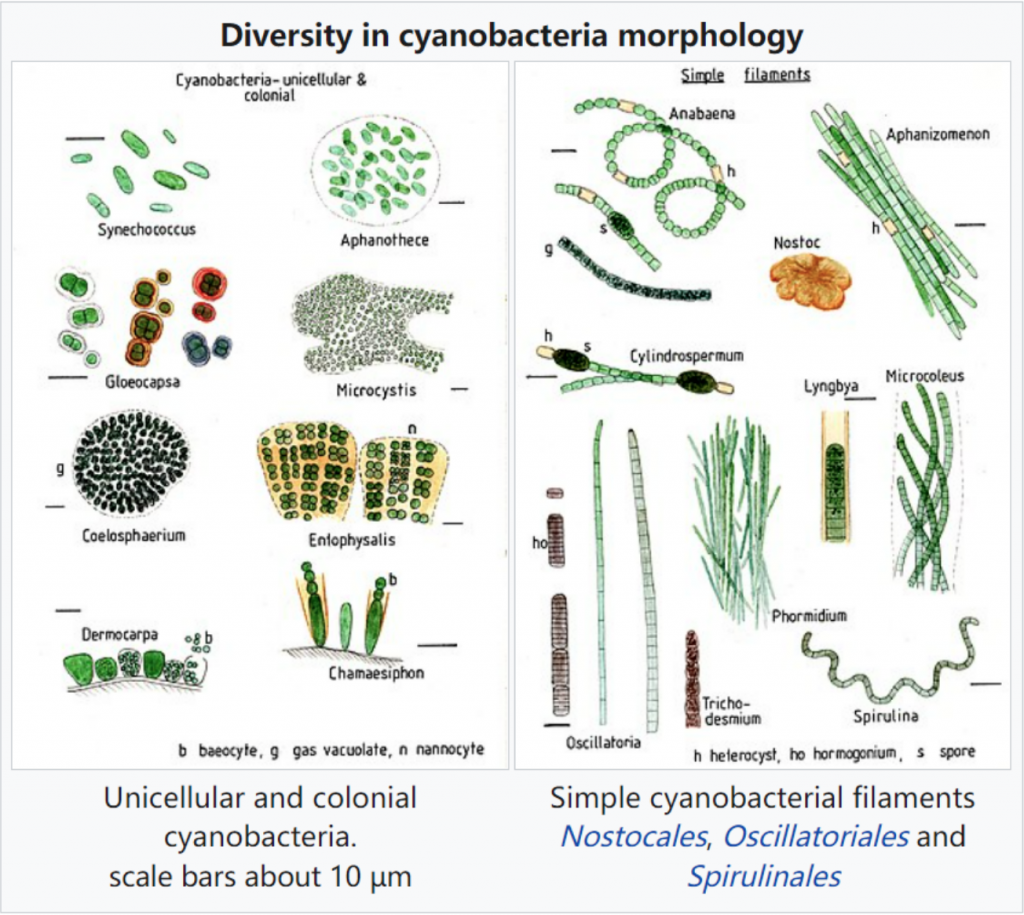

△ 蓝藻门细菌的形态多样性(图源:维基百科)

该研究利用了两种蓝藻门的细菌,分别为 Synechocystis 和 Nostoc, 作为革兰氏阴性菌,其细胞壁很薄,具有革兰氏阳性细菌所缺乏的外膜。研究人员观察到,蓝藻通过被动、长度依赖性和选择性过程“吸收”了纳米管。该过程允许纳米管自发地穿透 Synechocystis 和 Nostoc 细胞壁。有趣的是,纳米管植入蓝藻后,当细胞分裂时,纳米管会留在子代细胞。

在此之后,研究小组想看看纳米管是否可以用来成像蓝藻——就像在哺乳动物细胞中发挥的作用一样。“我们首创了一个定制设备,能够对细菌内部的纳米管获得的特殊近红外荧光进行成像。”Boghossian 说。

实验证明,细菌内部的纳米管可以被清楚地看到,即使细菌本身也同时发光。这是因为,纳米管发射的为近红外线,该信号清晰而稳定,是目前任何其他纳米颗粒传感器都无法媲美的。通过使用纳米管就可观察细胞内部发生了什么,这令研究人员很兴奋。因为这些细胞难以使用传统的颗粒或蛋白质成像;而纳米管发出的光是天然生命物质所不具备的,遂使其脱颖而出。

实现了对细菌的实时监测后,研究人员通过跟踪细胞的生长和分裂发现,纳米管可由细菌分裂后形成的子细胞共享。“当细菌分裂时,子细胞继承了纳米管以及纳米管的性质。”Boghossian 说,“我们称之为’遗传纳米生物’。这像一个假肢,赋予细胞超出自然限度的能力。我们不仅将此赋予了细菌,而且也被它们的后代遗传。这是我们对遗传纳米生物的首次演示。”

另一个有趣的现象是,当纳米管置于细菌内部时,细菌在被光照亮时产生的电量显着增强。因此,该实验室正致力于将这些纳米生物细菌用于生物光伏发电。

Boghossian 设想了一种基于蓝藻的 BPV 设备,该设备可以自动控制不依赖于添加异物颗粒的电力生产。“在实施方面,现在的瓶颈是大规模将纳米管放入蓝藻体内的成本和环境影响。”Boghossian 和她的团队正在为扩大规模寻求合成生物学的解决方案。

“我们的实验室现在正致力于生物工程蓝藻,这种蓝藻可以在不需要纳米颗粒添加剂的情况下发电。合成生物学的进步使我们能够重新编程这些细胞。我们可以对它们进行工程设计,使发电这一功能存在于它们的 DNA 中。”

参考资料:

1.https://www.labiotech.eu/trends-news/biotech-photosynthetic-cyanobacteria-nanobionics/

2.https://doi.org/10.1038/s41565-022-01198-x

3.https://www.epfl.ch/labs/lnb/boghossian/

编者注:生辉Agri Tech(SciPhi_AgriTech)是DeepTech旗下专注于农业领域科研及产业化的全链条内容和数据品牌,致力于深度发掘该领域科学和技术创新的科学价值和商业价值。

编辑:Wind

延伸阅读:

以色列的绿色通行证政策:预言的悲剧编年史

【城市】| City

作者:雪莉·巴列夫(Shirly Bar-Lev),以色列,2022-09-05;译者:JM夜空

承诺升级(Escalation of Commitment)是管理心理学中的一个概念,是一种在过去决策的基础上不断增加承诺的现象。尽管有证据表明已经作出的决策是错误的。承诺升级常发生在人们认为要对自己的失败负责时。决策者为了证明自己最初的决策是正确的,常常会持续投入大量资源给有失败危险的决策。

当决策者必须决定是通过增加额外费用来继续推进,还是终止项目,或是寻找可替代方案时,也只有到了此时,决策者才会更加重视,以至于被迫采取措施,投入更多的资源。承诺升级不仅使决策者陷入困境,而且会促使他们以违背自身利益以及他们所代表的利益群体的方式行事,有时会带来灾难性的后果。

Hafsi 和 Baba(2022 )最近的一篇论文指出,由恐惧的政府领导层“投喂”给民众的健康恐惧,是如何在许多国家产生出一系列级联、同构的夸大反应。Muller (2021)的研究同样显示,所谓的“行为科学主义”的陷阱如何导致决策过程的隐秘、家长式作风和对异见的不屑一顾,继而导致对灾难性预测的过度依赖和信任。这些预测为实施严厉的封锁、隔离和激进的疫苗接种政策提供了依据,完全无视某些公共政策会损害国民健康、会消磨国民对政府的信任。

我个人的观点是,之所以奉行这种偏听偏信,是因为政府将新冠疫情描述为“潜在的不确定性”——目前没有足以应对这种不确定性的可能,因此要以不同以往的视角看待未来和现在。这种“不同以往”是如此具有压倒性,以至于它赋予了新形式的大规模监视、拘留和限制人身自由的合法性。

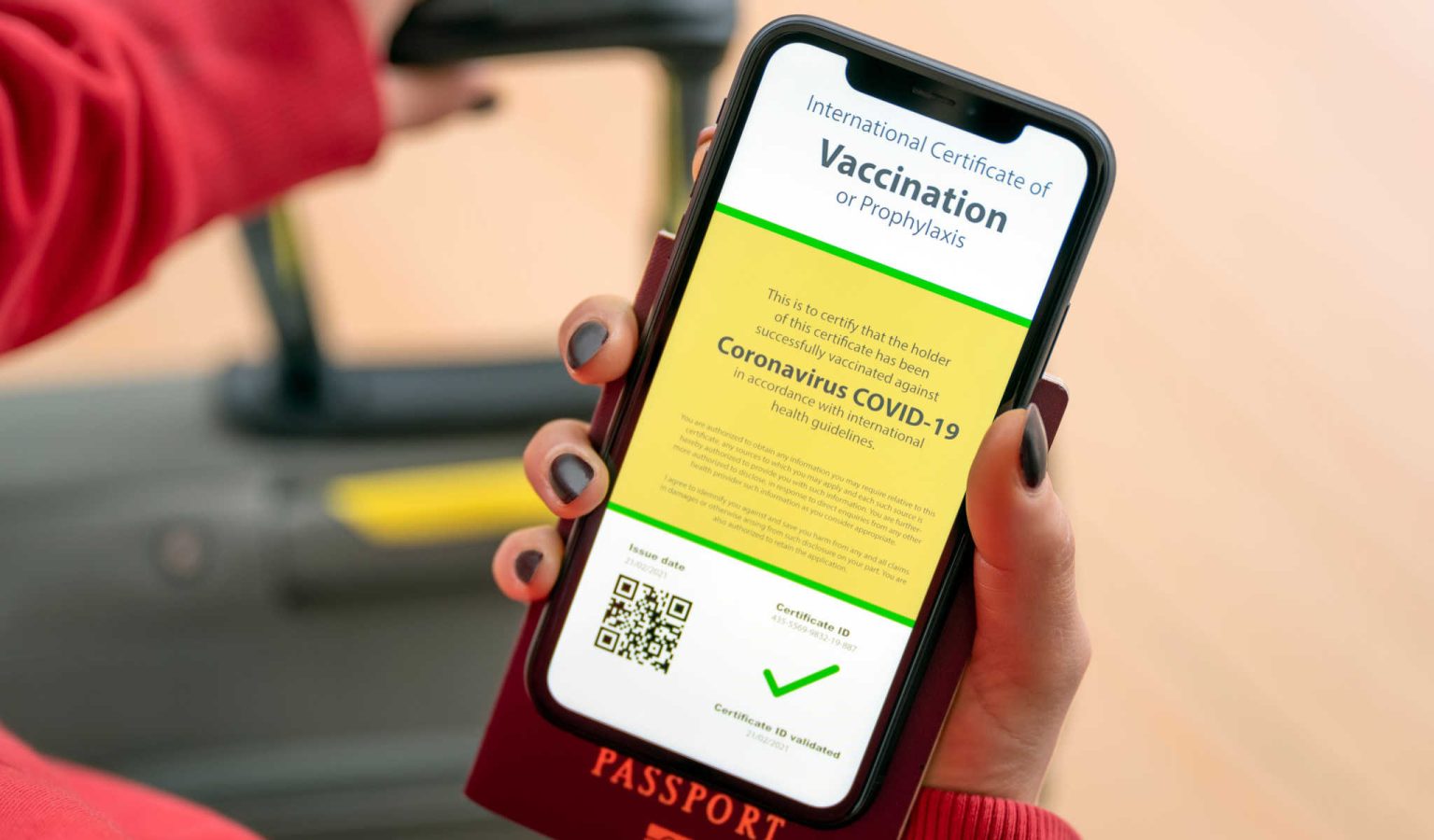

早在2021 年 3 月上旬,以色列规定,进入某些企业和公共场所必须出示“绿色通行证”。已接种两剂新冠疫苗、新冠患者康复后和正在以色列参与疫苗开发临床试验的本国公民可获得绿色通行证。

“绿色通行证”(也被称作“疫苗护照”。编者注)被公认是恢复已实现免疫的个体行动自由,促使公众对重新开放经济、教育和文化活动兴趣的一项基本措施。Kamin-Friedman 和Peled-Raz甚至说:“虽然无关乎建立信任或促进团结,但在以色列目前情况下推行绿色通行证在道德上至关重要。”

然而,尽管实施了这些政策,2021 年 8 月—9 月全国的病例数继续飙升。日新增病例超过 7,000 例,约 600 人因病情严重住院。尽管该国 930 万人中超过了57%接种了两剂辉瑞/BioNTech 疫苗,超过 300 万人接种了第三针,依然无济于事。于是以色列政府扩大了权力范围以应对疫情,几乎侵犯了人们生活的方方面面。

2021年8 月 8 日,绿色通行证政策扩展至学校、研究所,公共和私营部门(甚至医院)则采取自愿原则。雇主们很快利用他们的特权限制未接种疫苗的员工进入工作场所,有些雇员甚至被解雇。

9 月 30 日,以色列公布新政,疫苗护照持有人必须接种第三剂辉瑞/BioNTech 疫苗,否则将失去对他们而言至关重要的,赋予了他们基本自由的“绿色通行证”。

2021 年 9 月,以色列卫生部证实,在接种疫苗和未接种疫苗的人群中都出现了病例。以色列的调查结果证实,辉瑞疫苗预防严重疾病的有效性随着时间的推移而减弱——疫苗对轻度和中度疾病的保护作用也在减弱。即便如此,直到2022年2 月 11日,以色列总理纳夫塔利·贝内特(Naftali Bennett)才宣布废除疫苗护照。讽刺的是,新冠感染率仍然居高不下。

Fotaki 和 Hyde (2015) 发现,承诺升级更容易伴随三种防御机制:理想化、分裂和指责。当决策者设定不切实际的目标或期望,产生激进的政策时(譬如,零污染、打败德尔塔病毒或通过疫苗接种达到群体免疫),就会出现理想化。“分裂”是指将世界分割为非“善”即“恶”的的趋势。引用总理贝内特的话说:“亲爱的公民,那些拒绝接种疫苗的人正危及着我们的工作自由、我们孩子的学习自由、我们与家人欢聚一堂的自由”。“指责”则涉及将不尽人意情况下讨厌的那部分投射到典型的“坏人”或“恶人”身上。通过这种方式,失败被归咎于典型的“邪恶”群体,而非触发有意义的行动来解决问题。

绿色通行证政策假设,民众为避免损失、恐惧被限制自由、需要生活便利、可能失去收入等种种原因将被迫“自愿”接种疫苗。它还不失时机地为失败找了个罪魁祸首。

然而,损失厌恶也意味着,那些新成型的特权群体将坚持维护自己的特权,即使这些特权可能使其他人面临感染风险。这个群体也可能产生一种错误的免疫感,他们放弃戴口罩和保持社交距离等保护措施,更有可能在不知不觉中传播疾病。

因此,损失厌恶可能会无意中激发政策制定者想要阻止类似行为。更重要且危险的是,它让群体保持一种集体幻想——该行动计划目标得以实现。想象一下,当发现“为了疫苗开发的共同目标挺身而出的冒险”充其量不过是一场徒劳,最糟糕的情况是使他们面临感染疾病或遭受疫苗副作用的风险时,他们会感到沮丧。

而绿色通行证政策在推动反对者接种疫苗方面是否有效?Dror (Imri) Aloni 健康信息中心于 2021 年 7 月—8 月进行的一项研究显示,600 名被访者中有超过 58% 的人表示,恐惧被制裁是他们接种疫苗的主要原因;完全接种疫苗的被访者中有 56%的人认为,绿色通行证政策就是为了强迫人们接种疫苗。即便如此,依然有 44% 的人支持该政策。

然而,73% 未接种疫苗的被访者认为,绿色通行证政策是一项强制性措施,并表示对鼓励接种疫苗的措施感到非常不安。该研究还揭示了那些拒绝接种疫苗的人对政府和医疗机构的信任度急剧下降。

越不信任,对制裁的恐惧就越大。反对接种疫苗的人就越发坚决的不接种疫苗。本研究中发现的信任消磨与其他研究相呼应,表明以色列人正在失去对公共机构的信任,超过一半的被访人表示,该国的民主处于危险之中(Plesner,Y 和T,Helman,2020 )。

最近一项覆盖了23 个国家和地区的 1,000 名具有代表性的样本调查显示,怀疑疫苗安全性和功效是疫苗犹豫的一个主要原因。疫苗犹豫的受访者对疫苗接种证明政策也非常抵触。赞成在国际旅行、室内活动、工作场所和学校四个场所使用疫苗护照的人群占比分别为31.7%、20%、15% 和 14.8%(Lazarus、Wyka、White、Picchio、Rabin、Ratzan、El-Mohandes,2022)。

简而言之,“绿色通行证”政策不仅未能实现其公共卫生目标,还进一步削弱了公众对政府和医疗机构的信任,并危险地将决策者束缚在破坏性的行动中。

从战略角度看,这种在紧急情况下的政策过度反应会导致政策制定者顽固不化,寻求更激进的措施来执行政策,同时压制民众日益增长的反对声。因此,出现各种审查和压制策略,包括撤回指出疫苗安全问题的论文、阻挠研究经费、召集官方听证会,甚至吊销医疗执照等。所有这些都是为了粉碎抵抗( Guetzkow, Shir-Raz, Ronel, 2022)。

慢慢地,一切的目标变成了执行政策,而不是保护公众健康和有效管理健康状况。

参考文献

- Bazerman, M., & Neale, M. (1992). Nonrational escalation of commitment in negotiation. European Management Journal, 10(2), 163-168.

- Fotaki, M., & Hyde, P. (2015). Organizational blind spots: Splitting, blame and idealization in the National Health Service. Human Relations, 68(3), 441-462.

- Hafsi, T., & Baba, S. (2022). Exploring the Process of Policy Overreaction: The COVID-19 Lockdown Decisions. Journal of Management Inquiry, 10564926221082494.

- Kamin-Friedman, S., & Peled Raz, M. (2021). Lessons from Israel’s COVID-19 Green Pass program. Israel Journal of Health Policy Research, 10(1), 1-6.

- Leigh, J. P., Moss, S. J., White, T. M., Picchio, C. A., Rabin, K. H., Ratzan, S. C., … & Lazarus, J. V. (2022). Factors affecting COVID-19 vaccine hesitancy among healthcare providers in 23 countries. Vaccine.

- Moser, K., Wolff, H. G., & Kraft, A. (2013). The de‐escalation of commitment: Predecisional accountability and cognitive processes. Journal of Applied Social Psychology, 43(2), 363-376.

- Muller, S. M. (2021). The dangers of performative scientism as the alternative to anti-scientific policymaking: A critical, preliminary assessment of South Africa’s Covid-19 response and its consequences. World Development, 140, 105290.

- Plesner, Y and T, Helman, 2020, The Israeli Measure of Democracy. Israeli Institute of democracy, Jerusalem.

- Samimian-Darash, L. (2013). Governing future potential biothreats: Toward an anthropology of uncertainty. Current Anthropology, 54(1), 1-22.

- Sleesman, D. J., Lennard, A. C., McNamara, G., & Conlon, D. E. (2018). Putting escalation of commitment in context: A multilevel review and analysis. Academy of Management Annals, 12(1), 178-207.

作者简介:雪莉·巴列夫(Shirly Bar-Lev) ,以色列巴伊兰大学博士,鲁平学术中心Dror (Imri) Aloni 健康信息学中心的负责人。她的研究兴趣包括:卫生技术的实施、知识管理、组织策略、送礼习俗和组织形式。她也是太平洋经济合作理事会PECC 大会的成员。

编辑:茉莉

延伸阅读:

无疫情地区也要开展常态化核酸检测,法律依据何在?

【城市】| City

作者:阿拉斯加宝,梅斯医学,2022-09-13

9月8日,国务院联防联控机制举行了新闻发布会,介绍了科学精准做好疫情防控的有关情况。国家卫生健康委医政医管局副局长李大川在发布会上提出了一个新的要求: 没有发生疫情的地区,要开展常态化核酸检测。随后,他详细介绍到,对于没有发生疫情的地区,要按照“第九版防控方案”要求,开展常态化核酸检测,做好疫情监测预警,并按照“第三版区域核酸检测组织实施指南”做好核酸检测的组织和准备工作。

“常态化核酸检测”这个概念从年初开始广泛流传,可谓是史上最强的核酸检测措施。按照国家卫健委此前的说法,常态化核酸检测针对的是有疫情输入风险的地区,或者正在发生疫情的地区, 通过更频密广泛的核酸筛查,早发现、早干预,切断隐匿传染源这是开展常态化核酸检测的目的。

事实上,今年上半年的一轮疫情结束后,上海等大城市建立步行15分钟核酸检测“采样圈”,多地开展常态化核酸检测,没有发生疫情的地区到底要不要开展常态化核酸检测,早已有过一波讨论。上海有着2000多万的人口,交流频繁,疫情输入风险很大,所以至今出行仍需72小时核酸阴性检测结果,但其他疫情输入风险很低的地区该如何应对呢?我们就来查一查前文提到的需要按照要求执行的两大文件 是怎么说的。

《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》对于常态化核酸检测,方案正文没有给出明确的介绍和规定。不过,在方案的几个附件中,有一些关于核酸检测的说法。其中,在附件1 中,关于核酸检测有一段描述:

按要求配合做好常态化疫情防控和本土疫情处置中的核酸检测,确保“应检尽检”,对自己和家人的健康负责。

在附件7中,给出了具体的区域 核酸检测策略 ,但无论是对省会城市、千万级人口以上城市、一般城市,还是农村地区, 这种策略都被限定在“疫情发生后”。显然,有关核酸检测的策略对“没有发生疫情的地区”不适用。翻阅整个文件,终于看到了“常态化”这三个字眼, 附件14 中有对“常态化疫情防控要求”的详细描述,规定了如何进行人员健康监测、清洁消毒、通风换气、个人防护等防控措施, 但依旧没有关于核酸检测的描述 。

我们再来看一下 《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第三版)》 有没有“常态化核酸检测”的说法。指南的总体要求是:

新冠肺炎疫情发生后,所在的设区市,包括城区常住人口1000万以上的超大城市,应当在24小时内完成划定范围的 区域核酸 检测任务。

也就是说, 指南也只规定了“新冠肺炎疫情发生后”核酸检测的做法,并没有“无疫情地区开展常态化核酸检测”的要求。如此看来,这次新闻发言人所说的“ 按照第九版防控方案要求 ”、“ 按照第三版区域核酸检测组织实施指南 ”开展无疫情地区常规核酸检测实在难以找到出处。

早在6月份,国家卫健委也曾回应过此类讨论。6月9日,在如期举行的国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫健委官员明确表示:“ 没有发生疫情,也没有输入风险的地区,查验核酸不应成为一种常态” 。如果无疫情地区开展了常态化核酸检测,那么肯定将产生一大笔检测费用,这笔费用谁来承担呢?是国家医保局承担还是地方财政承担?抑或是个人承担?这是民众急切关注的问题。对于这个问题,国家医保局早有回复。5月下旬,国家医保局印发通知,明确表示,参保患者看病就医时发生的核酸检测费用,可以按照规定由医保基金支付,但是不得用医保基金支付大规模人群核酸检测费用,常态化核酸检测所需费用由各地财政部门买单。

在核酸检测价格方面,国家医保局要求,新冠病毒核酸检测 单人单检降至不高于每人份16元,多人混检降至不高于每人份5元。对于政府组织大规模筛查和常态化检测的情况,要求检测机构按照多人混检不高于每人份3.5元提供服务。有人开始担忧,虽然混检价格一降再降,但对于经济不发达的城市,频繁开展常态化核酸检测, 地方财政吃得消吗?负担得起吗? 这是不得不关注的现实问题。

在9月8日的国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫健委疾控局副局长吴良有同时宣布了以下消息: 中秋后,全国疫情防控措施将在第九版防控方案的基础上进行强化,执行时间为2022年9月10日起到10月31日止。具体措施包括, 倡导广大群众国庆假期在本地过节 ; 乘坐交通工具旅客需持48小时内核酸检测阴性证明 ; 推广“落地检” ; 宾馆、酒店和旅游景区等重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明 ; 减少不必要的聚集性活动 。

其实,“落地检”实际已在多地实行。吴良有表示,国庆假期及前后,将为跨省流动人员到达当地后立即提供一次核酸检测服务,按照“ 自愿、免费、即采即走、不限制流动 ”的原则在全国推行,防范输入性疫情。将会在 机场、火车站、长途客车站、跨省高速公路服务区、港口、旅客服务区 等地设置足够的核酸采样点,配备充足的采检人员,方便跨省流动人员抵达后第一时间开展检测。

新闻发布后,不少网友纷纷表示理解,有人笑称,得到了全国各地跑的自由,总免不了落了地要捅一捅。对此,吴良有表示,2022年中秋、国庆假期临近,人员流动性增加,加大了疫情传播风险。为确保中秋、国庆前后不发生本土规模性疫情,在全面落实第九版防控方案的基础上,需要强化优化一系列防控政策措施,以此来严防死守。

编辑:Wind

图源:中国网

延伸阅读:

《抗疫见闻录》

关于常态化核酸检测的法律问题

斧头帮2022之核酸造假的,还有谁?

辉瑞和BioNTech疫苗垄断背后的故事

先前感染者的权利

卫生官员帮Big Pharm 欺骗美国政府?

疫情不会结束,要有不同的思维来应对疫情

美国禁止诺瓦克·德约科维奇参赛并不公正

思想|当退化与疯狂成为潮流,更需要自我否定的勇气

【观点】| Insight

作者:刘宁荣, 2022-07-22

全球范围内的退化已经成为一种趋势;无中生有的他者仇恨,也成为一种新的疯狂。中国如此、亚洲如此、欧洲如此、美国如此。

什么叫退化?最近有个词叫内卷,内卷这个词来自英文的Involution,和Evolution是反义词。Evolution大家都知道是进化的意思;而Involution是退化,所以我更愿意把Involution翻译成退化而不是内卷。这种退化的迹象俯拾皆是,在过去几年所谓的逆全球化浪潮中再明显不过。

首先是民主在退化,这个问题我已经讲了很多次。马上要离开唐宁街的英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson),他的头发就很有特点,这个我不评论,每个人有每个人自己的生活方式。但这个人从派驻欧盟做记者开始就大话连篇,当时他从欧盟总部布鲁塞尔发回伦敦的很多报道,引发了英国人的恐惧,改变了很多英国人对欧盟的看法,成为英国最后脱欧的其中一个原因。这样一个大话连篇甚至名声败坏的人,曾因在疫情中召开派对而被罚款,行为严重损害法治,他却将这些腐败与谎言合理化。

约翰逊跟大西洋另一边的唐纳德·特朗普(Donald Trump)是一模一样的人,今天,美国的国会正在调查一年前特朗普如何在全球最大的民主国家进行一场失败的政变。问题在于,为什么这些人蔑视法制、秩序与传统政治,却可以在民主的制度里被送入权力的中枢呢?没有受到足够教育的普通选民投票给他,而且还有很多人众星拱月地替他卖命,这是非常可怕的。

有多少人能够拿出骨气,对这样的人说出No,而非同流合污?有多少人能够拿出勇气与其针锋相对,早日戳穿“皇帝的新衣”?其实在每天的生活当中,我们可以碰到很多这样的人,在我们的企业里、机构里也有这样的人。如果他们是领导,我们有没有骨气和勇气站出来说:你错了,你不应该这样。

在变化的时代里,方向的错误就决定了一个国家的错误、一个企业的失败、一个机构的毁灭。

民主的退化也是世界性的,由非政府组织“自由之家”(Freedom House)去年公布的2021年全球自由度报告(Freedom in the World in 2021)就提到,全球73个国家的民主自由度都下降了,这包括美国和印度。所以很多国家现在实际上是挂羊头卖狗肉,形式上民主,实质上与独裁专制没有什么不一样。

不仅仅民主在衰退,多元的空间也在缩减。我看全球不同的国度,不管是在何种体制里面,似乎都在加强对教育的控制、对单一思想的认同、对单一价值的推崇。我们是做教育的,但教育的多样性和多元化正受到前所未有的挑战。在美国这样的国家里面,也出现这样的变化。

不久前,美国图书馆协会公布:去年秋天他们史无前例地收到了330份报告,报告的内容是质疑图书馆为什么收藏某些图书。最常见的攻击目标与种族问题、性别问题、性取向问题有关,认为相关图书不可以在图书馆上架。

美国妇女好不容易在1970年代争取到的堕胎自由,也被美国最高法院剥夺了。

我三十多年前从踏上美国的那天开始,就不理解美国人对枪支的态度,但是三十多年过去了,美国人对枪支控制没有任何作为。因为枪支的泛滥,不停地发生悲剧。我的太太绝不允许把孩子送到美国读书,宁愿送到瑞士、欧洲。我倒认为没有那么可怕,毕竟我自己在美国生活过十年,情况并没有媒体上报道的那么糟糕。但确确实实,我们看到了在美国,无辜的生命,特别是孩子的生命就这样轻易地被夺走,却无法改变现状。

同时,在中国我们也看到了铁链女的悲惨故事,唐山的女孩光天化日被殴打,这仿佛将我们带回了已经被遗忘的那些年代和时光。

曾几何时,我们倡导用宽容的心态来看不同的意见。如今,对不同意见的容忍度也越来越小。

现在越来越多的人不允许别人提出批评,不许说自己国家的“坏话”,也不允许说别的国家的“坏话”。就在得克萨斯枪支事件发生之后,英国第4新闻频道驻华盛顿记者西沃恩·肯尼迪(Siobhan Kennedy)在记者会上说:英国没有大规模枪击案,英国的孩童也不会因枪击案而害怕上学。美国乔治亚洲共和党籍众议员玛乔里·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)却回答:行吧,那就回到你的国家去。(Well, you can go back to your country.)

这是现在很多人喜欢挂在嘴边的话,在中国提出不同意见,也会得到“不喜欢这个地方就滚啊!”的回应。所以只要提出问题的人,如今都很容易成为被攻击的目标,不管身处祖国或是他国,都会让你滚回老家,都会被封上干涉他国内政的标签。

这样的标签越来越多,连爱国人士都不能幸免。最近香港的成龙大哥都遭殃了,在香港还能找到比他更爱国的艺人吗?香港著名作家倪匡去世,成龙在他的微博里表示悼念,内地有网民说倪匡是不爱国的,你怎么可以去悼念他,非常不以为然。

当全球的极端民粹主义成为趋势,我们又有多少人有骨气和勇气,在面对这样的极端者时可以理直气壮。

最近香港回归25周年,歌星张学友录制祝福短片时,说了一句“香港加油”,有人就大做文章,把“香港加油”视为黑暴的标准答案。张学友后来回复:难道香港加油不能说吗?上海加油不能说吗?北京加油不能说吗?中国加油不能说吗?为什么无中生有要给人贴上这样的标签呢?

如今的社交媒体里面,这种泛滥的自由给作恶者提供了太多的空间。这就像18世纪英国著名的思想家和政治家埃德蒙·柏克(Edmund Burke)所言:“离开了智慧和美德,自由又是什么?它不过是一切可能的邪恶中最大的邪恶, 因为它成了不受规制和约束的愚蠢、堕落和疯狂。”

这样的事情古今中外在都在发生。我的朋友、《财经》杂志的马国川写过一篇文章,介绍了一本名叫《日本新娘》的书。这本书的作者田村直臣是一位日本牧师,在书中向世人揭示了明治时代日本女子的真实命运。因为这本书,日本各界纷纷谴责田村直臣,认为日本女性完全没有婚姻自由属于家丑,将家丑外扬是在羞辱大和民族,最后还将田村直臣赶出了教会。说祖国“坏话”的田村受到了惩罚,但日本的形象也受到了损害。

美国著名的公知乔姆斯基(Avram Noam Chomsky),在911之后美国陷入盲目爱国的时候竟然大逆不道说出这样的话:“911的发生,更重要的原因是美国自己的政策,美国本身就是头号恐怖主义国家。”这样一段“不爱国”的话说出之后,连主流的媒体都对他避之不及,但他只不过说出了世界许多人的看法。

所以说每一个不同的、理性的、客观的,而非邪恶的、恶意的、中伤的意见都值得别人的尊重和重视,其实这是多元社会,也是健康社会最基本的前提。

我们到底有没有骨气去坚守做人的底线,道出事实的真相?从国家的层面到企业和机构的层面,在关键的转折时刻,你到底是选择与真相、良心、正义和善良同行?还是龟缩在一旁与恶者同行,或因为懦弱而选择沉默呢?社会最需要什么样的爱国者,不是虚假的爱国者;企业最需要什么样的员工?不是阿谀奉承之辈。忠言通常逆耳,所以企业领导者固然需要有视野、有魄力,但也需要辨别谁才是企业真正的良才,绝非拍马屁之流。

教育的目标到底是什么?最起码是减少人与人之间的仇恨,而不是制造仇恨。教育需要让人与人之间多些理解与宽容;教育应该是促使文明进步与社会进步的推动力,是阻止文明退化与社会退化的刹车阀;教育需要让人变得更加客观、正直和善良,而非变得更加懦弱、疯狂与邪恶。

但我此时最大的忧虑仍是自闭与偏见当道,刚才我提到当前的社交媒体状况,如今我们的世界已经走入信息无远弗届的时代,但其实,我们往往生活在完全不同的“时区”里面。

如今我们生活在政治、科技、甚至心理驱动下的防火墙。因为政治的防火墙,你无法了解事物的全貌,这可以理解,也不是你的过错。因为科技的发达,大数据算法成为新的过滤器,这些社交媒体不断推送与你共情的信息和新闻,不给你推送与你看法与立场不同的新闻,这可能是可以避免的。但最大的问题是,我们决不能因为自身的心态、立场和视野,不想也不愿意去打开自己的眼界和心扉,筑起心理的防火墙,这是自身可以做出的选择。

我们千万不能因为自己的立场和态度,对事情一知半解甚至毫无所知的情况下,就陷入自己的空间世界里,不愿接受另外的不同的信息。

美国实业家和慈善家约翰·洛克菲勒(John Rockefeller)说:“无知是世界上大部分贫困和大量犯罪的根源,因此我们需要教育。”因为知识在不断变化,甚至真相也在不断地变化,昨天的真相今天可能因为新的信息出来而产生改变,所以我们必须承认自己是无知的,才有可能变得智慧。

我最近也碰到一些事情,有一天我在ICB的几个群里发了两个信息,一个是有关四川地震的信息,另外一个是美国卡特中心(The Carter Center)中国项目主任刘亚伟教授的一篇文章。起因是四川某报没有刊登四川地震的消息,反而在头版重要位置刊登了巴西水灾。就在这时,其中一个群里就有人质疑我:你问这个问题的动机是什么?你发这个信息的目的是什么?你为什么不去管美国被枪支打死的学生和孩子?弄得我一头雾水。

这让我想起鲁迅先生说的一句话:“一见短袖子,立刻想到白胳膊,立刻想到全裸体,立刻想到生殖器,立刻想到性交,立刻想到杂交,立刻想到私生子。中国人的想象惟在这一层能够如此跃进。”

就这么一个简单的信息和问题,有人就会有无限的联想,想到你是不是一个中国人,想到你背后到底存有什么不可告人的动机。

刚才提到刘亚伟教授的文章,我在我们的朋友圈里看到他重发这篇十几年前写的文章,文中的题目是《别不了的司徒雷登》。很多人都不知道司徒雷登对中国高等教育的贡献,司徒雷登出生在中国杭州,燕京大学的发展历史离不开他。1949年解放军已经抵达南京,他是唯一一个不离开南京的西方大使,甚至苏联大使都跟随民国政府迁到了广州,他还留在南京城里。这个促进中美关系的人在回美国后遭受迫害,但他去世后希望把自己的骨灰安置在中国。

就这么一篇文章,有心之人也会联想很多,那个质疑我的人疯狂到什么地步?他居然去举报那个群有问题,最终当然没有举报成功。为什么有些人会这么疯狂呢?就是习惯了自己周边的事物,认为存在即合理,因此变得麻木不仁,无法接受与他认知不同的事物。幸亏ICB群里只有这么一个群有个别人是这么疯狂!

刚才讲到美国人的枪支问题,很多美国人对枪支的看法和态度在我们看来的确匪夷所思,在中国人和其它很多国家的人眼里,美国人怎么可以容忍在光天化日之下,因枪支泛滥,一次一次让悲剧发生呢?但美国人在自己的世界里就是觉得合理。

柏拉图的《理想国》中有个非常著名的“洞穴隐喻”:很多囚徒长期住在洞穴里面,没有机会见到阳光,所以某个囚徒初见阳光会觉得无法忍受,不相信这是世界真实的样子,需要很长一段时间才能适应光线,摆脱困惑,相信这是真实的世界。但有趣的是,当他回到洞穴,将这一场景告诉其他囚徒的时候,没有一个人相信他,认为这简直是天方夜谭。

所以一个人不能因为自己有限的视野和知识,就轻易断定他人传递的信息是错误的。如果我们只生活在一个被限定、被过滤的世界里面,一定要知道在你的世界之外,还有一个更大的世界。奥地利的犹太裔哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper),在1963年出版的《猜想与反驳:科学知识的增长》这本书里有这样一段话:由于我们的偏见、我们的轻心、我们的愚顽,该受责备的正是我们自己;我们的无知的根源正是我们自己。

“洞穴隐喻”表达的是柏拉图的哲学思想,而隐喻中的光和亮,代表的是至上的理念,因为没有了光,没有了善,我们的世界就会非常疯狂。我们不能因为缺乏对事物的全面了解,缺乏对真相的了解,而失去了善念。

在疫情肆虐的时候,无论我们对疫情的控制有什么不同的看法和判断,确确实实每个人都有每个人的视角,但有一点很重要,我们必须一致。那就是对所有在封城中受困的、挨饿的、受到心灵摧残的、受到不公平对待的每一位普通人,我们至少要抱有一点最基本的同情心。

我听到一些人高高在上的言论,他们没有遭受任何苦难和折磨,就在那里唱高调,这让我很厌恶。他们只关心所谓的宏大叙事,不在意普通人的遭遇和苦难。我们没有权利要求其他人不计代价地牺牲,我们只有要求自己牺牲的权利。

教育是什么?教育是要让每个人去走出自己的狭小天地,走进一个更大的世界,了解真实的世界。教育要培养我们探究真相的能力,突破人为设置的心墙。少一些偏见,多一些理解。这些都离不开骨气和勇气,这要求你否认自己过去的无知和偏见,面对自己的懦弱,正视自己的无力。

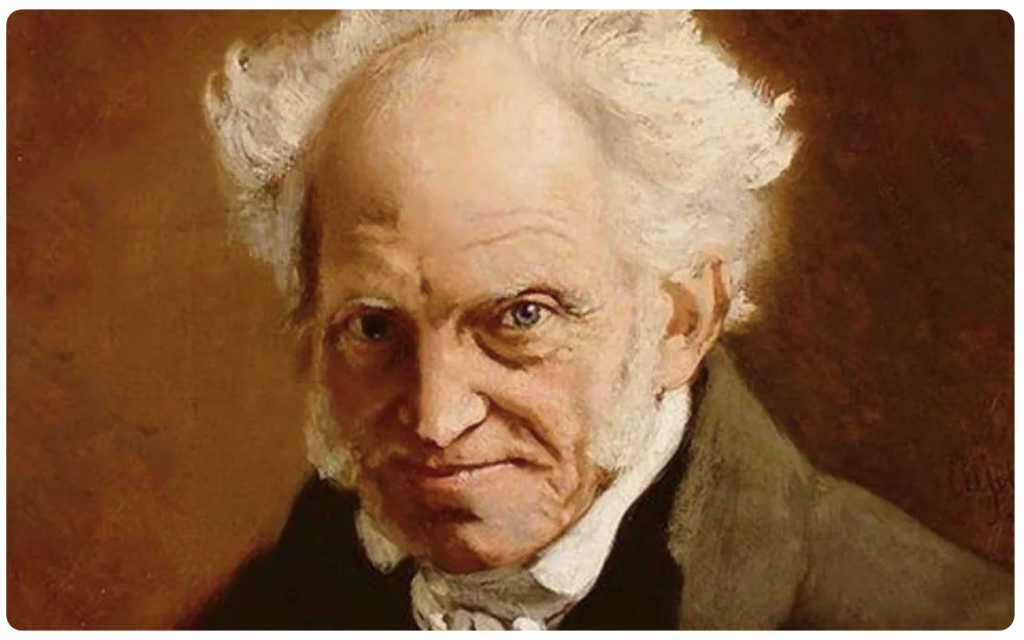

德国著名哲学家亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer)曾说过:“勇气就是一种坚韧,正因为它是一种坚韧,才使我们能够拥有自我否定和自我战胜的能力。”

勇气也与德行相关。英国前首相温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)说过:“勇气很有理由被当作人类德行之首,因为这种德行保证了所有其余的德行。”

而我觉得除了德行之外,勇气也离不开一个人的乐观。我曾经在一次开学典礼如此描述我自己,被很多校友当成金句:“我显现在外的是一个死硬的乐观主义者,隐藏在内的是个浪漫的悲观主义者。”

面对全球的疫情、战争以及经济危机,我们看到短期的悲观情绪正在全球的每一个角落蔓延。昨天我看到比尔·盖茨说,他对全球当下的情形是很担心的,因为他看到悲观者的论据很充分。他说,“只有悲观到能够在短期内生存下来,你才能长期保持乐观。”换句话说,我们必须在这个时刻学会生存之道。

我在春天的时候回到内地,说了一句话被很多校友引用。我说失败是成功之母,成功是失败他爹。从这一角度来讲,只有我们有勇气去挑战自己的成功,而非重复自己的成功;有勇气去面对自己的失败,并避免重蹈覆辙,如此才能在这个充满不确定的时代里浴火重生。有骨气去守住做人的底线和尊严,有勇气去正视自己的懦弱与偏见,如此才能再创辉煌,赢得未来。

在香港回归25周年之际,香港高等教育界的剧变,不仅仅发生在香港大学这样的公立大学里,也发生在私立大学里面,其中最重要的方向就是粤港澳大湾区的融合。今年是香港大学成立111周年,校纲“为中国而立”,如今又开始谱写新的篇章。粤港澳大湾区大融合的新发展格局,无疑会给香港的所有大学提供走向新的辉煌的机会,这会是新的里程碑。22年前,本人参与了香港大学的中国发展计划,我也希望未来有幸参与香港大学新的中国发展计划。

(节选自刘宁荣教授 《香港大学SPACE中国商业学院2022年7月开学典礼致辞:骨气与勇气》)

作者简介:刘宁荣教授 (Prof.N.R.Liu),香港大学SPACE学院常务副院长、中国商业学院(ICB)暨企业研究院(SEA)创院院长。微信公众号:知识游牧者Knowmads 编辑:Wind延伸阅读:

思想|疫情不会结束,要有不同的思维来应对疫情

【观点】| Insight

作者:刘宁荣, 2022-07-22

大家知道,我每次演讲的时候都喜欢回顾近来发生的很多事件。如果今天我们想用一个词来描述当下的环境,我觉得没有一个词比“恐惧”更确切。恐惧迷茫或许是当下非常流行的词汇,我们的不安全感到底来自哪里?如果说三年前武汉封城是悲壮,是我们人类面对无法认知的病毒时,不得不背水一战;但是两年半过后的上海封城又产生了完全不同的诠释。

从某种意义上来讲,西方政府,特别是特朗普上台之后,一直自上而下要求跨国公司撤离中国,这个指令并没有生效,因为企业不愿离开。根据野村证据的数字,过去半年多里,中国有31个城封了,有超过两亿人受到影响。这个影响在我看来,成为压垮后冷战全球化浪潮的最后一根稻草。全球供应链受到了前所未有的冲击,很多跨国公司开始思考是否离开的问题。

所以如何控制病毒传播与保证经济民生,成了一道非常难以平衡的题目,正因为这样,解答的方式不可以粗暴,也不可以简单。

我们的不安全感来自于对当下的无奈。但这个无奈不仅仅发生在中国,全球都如此。如果看全球地缘政治的巨变,我们去年会否想到同属于斯拉夫的俄罗斯和乌克兰会发生战争?俄罗斯人无法忍受北约不断东扩,产生了恐惧感,失去了安全感,发动了这场战争。如今西方国家携起手来,要求全球对俄罗斯及中国进行制裁,结果让本来已经饱受疫情影响的全球经济遭遇了重大冲击。

美国的通货膨胀高达8%以上,将不得不改变特朗普对中国的关税政策。再看看欧洲,德国依靠俄罗斯的天然气,冬天要来临的时候,德国人靠什么取暖?俄罗斯入侵乌克兰之后,产生恐惧感的北欧两国芬兰和瑞典也要求加入北约。同时出于恐惧,美国人对中国人的态度也发生了一百八十度的大转弯,美国在亚洲发起了对中国的全面围剿。

我们看到美国、日本、印度、澳大利亚形成了四国联盟,美国、澳大利亚、英国又形成了另外一层更加紧密的联盟。今天美国还邀请了日本、韩国、澳大利亚、新西兰去参与北约的会议,这是从来没有过的,矛头都是对准中国,北约现在把手伸到了亚洲,这让亚洲不得不警惕。

曾几何时,我们朋友很多,但是现在包围圈越来越小。敌意的环境发生了,我们必须问为什么,必须问如何去改变现状。最重要的一点是,在这样的情况之下,我们千万不能过度恐惧而做出不理性的反应,甚至走向自我封闭。因为在全世界范围,从历史上看,一个强国的崛起,走向繁荣,走向发达的时候,是不可能仅靠内部循环来完成的,必须借助外部的扩展来实现。

请注意我用的是“扩展”,没有用“扩张”。扩张这个词在18、19世纪殖民政治盛行的时代适用,不适合现在的21世纪。如今,我们确确实实遇到了巨大的不确定性,所有在后冷战时期奠定全球经济大融合的基石,基本上已经荡然无存了。美国和中国在对抗,美国为了遏制中国的“一带一路”战略,拜登上台后的一年多时间内推出了两项政策,虽然目前看不到会有多成功,但恶性竞争对各国没有任何益处。问题是全球面临可能的衰退,大国之间的对抗,让我们不得不思考我们到底会走向何方?

世界经济已经进入了滞胀时期,上个世纪的1970年代我们就见过这样的危机。这跟2008-2009年金融危机不同,也跟上个世纪末的亚洲金融危机不同。这两次危机从深度上都不是1970年代那次经济危机可以相提并论的,如果今天再次出现经济危机,那就有可能超过1970年代那场经济危机的规模。

上世纪七十年代的经济危机主要是由于石油价格大幅度上涨引起的,今天我们看看,由于俄乌战争,我本人这一个礼拜就花了两千块钱的油钱了,这是我历史上用油新高,每个普通人的生活都因此受到影响。七十年代那场经济危机是因油价引发的,今天除了油价之外,由于疫情的发展,我们过去几年里,特别是美国印了多少美元?热钱在外面四处漂荡,油价又这么高,如果再次发生一次巨大的经济危机,其规模绝对不是七十年代那场经济危机可以比的。

俄乌战争甚至影响到俄罗斯和乌克兰这两个全球重要的粮食出口国的粮食出口,全球人民有可能再次挨饿,非洲大陆可能再次陷入饥饿的边缘,这就是为什么过去两年我们中国人一直在储存粮食,要准备最坏的结果。

所以,现在大家只能自扫门前雪,这跟2008-2009经济危机时的情况不一样,那时候中美两国联手应对经济危机。看看今天中国的情况,中国去年经历了房地产、互联网、教培领域的大震荡,再经过新冠疫情(奥密克戎),刚刚公布的中国第二季度经济增长率只有0.4%,是从来没有见过的低增长率。

我非常理解中国的企业家,他们一直在盼望着疫情可以结束,国门可以打开,但是我在这里可以负责任地讲:疫情不会结束。我们必须要有不同的思维来应对疫情,否则经济就不可能恢复。这次我到内地去,看到了很多中小企业,包括我们校友的企业在挣扎,他们在酷热的夏天经历经济的寒冬,失去信心和希望。

在这样的转折点,我们是否有勇气去面对与以往不同的发展方向和发展模式呢?我们是否有勇气去改变我们的认知,寻找新的方向和目标?尤其是拿出骨气告诉大家:不要去做无谓的争辩,不管是内部的争辩,还是中国和外部世界的争辩。最重要的是将目光放回过去四十年支持中国成为全球强国的核心力量——经济发展的力量。

这样做并不容易,因为全球都陷入恐惧当中,特别是要开口发出不同的声音,更可能成为众矢之的。不久前有一位来自瑞士的教授告诉我,欧洲现在开始有人反问:为什么欧美如此反中反华,实际上我们都离不开来自中国的产品,我们的发展不可能离开跟中国的合作,那为什么要把中国描写成一个恶魔呢?就算我们跟中国人不一样,我们有没有必要仇视中国和仇视中国人呢?在欧美与全球的“恐华综合症”越来越严重的时候,说出这一番话是需要勇气的,因为是在和多数人、和民意唱反调,这需要有骨气。

我们同样也需要问这个问题。扪心自问,在过去的四十年里面,我们的发展能否离开国际合作?特别是与欧美国家的合作?我们离不开发达国家的先进技术和管理经验,所以必须有勇气大声疾呼:不要陷入民粹,要坚持打开更大的国门,广交更多的朋友。这两天我看到世界互联网大会参会国家的名单,让我惊讶的是,里面没有一个西方发达国家和世界发展较好的国家,除了韩国。这个世界难道真的陷入“一球两制”的地步了吗?欧美人需要学会跟中国人相处,我们也要学会跟全球更多地融合。

教育的目的是什么?教育就是在纷乱的世界里,为大家打造新的坐标和新的方向,给每一个人勇气和骨气,走出恐惧和不确定性,甚至走出以往的认知。因为懦弱只会夺走我们的安全感,“润”虽然是可以理解的个人选择,却不是解决问题的方案。我希望在这样一个时刻,我们都能找到新的目标。

(节选自刘宁荣教授 《香港大学SPACE中国商业学院2022年7月开学典礼致辞》)

作者简介:刘宁荣教授 (Prof.N.R.Liu),香港大学SPACE学院常务副院长、中国商业学院(ICB)暨企业研究院(SEA)创院院长。微信公众号:知识游牧者Knowmads延伸阅读:

辉瑞和BioNTech疫苗垄断背后的故事

【企业社会责任与可持续发展】| CSR & Sustainability

作者:罗伯特·科贡(Robert Kogon),2021.11.15,译者:JM茉莉

强制新冠疫苗接种及相关措施是“大型制药公司”影响政府的产物,这已是新冠疫苗批评者的老生常谈。辉瑞疫苗取得一个又一个的各国监管机构批准,日益主导美国和欧洲的新冠疫苗市场,更别提新冠疫苗市场几乎完全由辉瑞把控的以色列了。“大型制药公司”的真正含义,毋庸置疑,就是辉瑞,且仅有辉瑞。

新冠疫苗接种后引起血栓的负面新闻曝光后,一些国家监管机构启动在某些情况下进行监管干预。由此,其他“大型制药公司”的替补队员,包括阿斯利康和强生,在英国以外的地方已然沦为小角色。

由此可见,至少在西方,我们正朝着辉瑞公司的,看不见摸不着却实际存在的,新冠疫苗垄断迈进。即使是莫德纳的新冠疫苗,也因引起多例青年男性心肌炎,受到监管机构越来越多的审查。其使用也被仅限于欧洲30 岁以上的人群。 众所周知,这家公司从未将药物推向市场,因此很难被描述为“大型制药公司”。

相比之下,辉瑞公司毫发无伤。尽管接种疫苗可能会引起心肌炎已被广泛报道,且是官方承认的不良反应。CDC 最近的统计分析显示,在18-25岁的男性中, 莫德纳和辉瑞两种疫苗报告的心肌炎没有“显著差异”。尽管有证据表明莫德纳提供了更持久的保护(根据最近的这项研究 [p. 11] ,六个月后莫德纳疫苗的有效性甚至是辉瑞的两倍)。

还有什么更能证明“大型制药公司”辉瑞超乎想象的能量?如果说两年前辉瑞没有统治世界,那它今天又是如何做到统治全世界的呢?

(待赞助稿酬达标后发布全文)

作者简介:笔名罗伯特·科贡(Robert Kogon),财经记者、翻译和研究员,常驻欧洲。

编辑:一一

延伸阅读:

马库斯:利用大自然的力量应对水和气候挑战

【能源与环境】 | Energy & Environment

作者:汤姆·约翰逊(Tom Johnson),斯坦福西部水资源项目,2022-08-18

译者:JM山谷

斯坦福大学水政策专家讨论了对自然的投资如何同时帮助各州加强供水并实现其气候目标。

这个夏天的极端天气让美国经历了史无前例的热浪冲击,部分地区被洪水淹没。气候科学家称之为 500 年难得一遇的洪水。与此同时,严重的干旱导致西部水库水位触底,不仅危及到从丹佛到洛杉矶的供水,也威胁到两地间数百万英亩干涸的农田。

近期通过的气候政策基金表明联邦政府已准备与各州一道应对气候变化。多年来,许多州的政策都在激励电动汽车、提高能源效率和脱碳。下面,我们与斯坦福大学的费利西亚·马库斯(Felicia Marcus)一起探讨各州在努力应对气候变化的过程中如何转向自然。

图:一只海狸在池塘里咀嚼植物(来源:iStockPhoto/Rejean Bedard)

马库斯是斯坦福大学西部水资源项目的 William C. Landreth 访问学者、律师、顾问和 水资源政策小组成员。她曾在联邦政府、州和地方各级政府从事与水相关的管理和政策工作多年。她最近对科罗拉多河流域各州基于自然应对气候变化的解决方案进行了研究,例如,恢复海狸栖息地以增加供水、降低森林火灾的严重性和碳截存。研究结果尚未经同行评审,报道和摘要已发布在《西部的水》。

马库斯说,基于自然的解决方案为各州气候政策领导人呈现了一个巨大的、尚未开发的领域。在加强应对气候变化的的同时,有望实现人与生态系统的综合效益。

问:为什么在考虑气候和水问题时要关注自然解决方案?

马库斯:水和气候是两个不同的领域,把它们联系起来比分开来处理的工作量更少。我们需要找出如何跨学科合作以实现多重效益,因为没有足够的资金来分别解决所有问题,而且因为我们需要利用工具箱中的每个工具来应对气候变化带来的噩梦般的挑战。自然解决方案可以帮助我们减少温室气体排放,同时提高水资源的可持续性和生态系统的健康状况。这些解决方案包括恢复湿地、森林和草原,以及采用可持续的农业和城市规划方法。

问:自然解决方案如何同时实现气候和水资源目标?

马库斯:战略性地恢复森林可以保护更大的树木,这些树木可以固定更多的碳,并防止释放大量碳烟的灾难性火灾,同时可以防止下游水库和水体积累泥沙和毒素。通过恢复草地和其他水体特征,可以创建自然的防火带,固碳同时增强生物多样性、水质和水流。

问:自然解决方案在城市中也可以发挥作用吗?

马库斯:洛杉矶就是一个很好的例子。该地区每年投入3亿美元将水从洪水控制渠道转移到绿色空间中。当水渗入地下时,它会补充地下水。流失的水经过土壤和植物的净化后再流入海洋。这些必要的绿色空间不仅提供了更多的本地水资源弹性和更干净的海滩,而且还节省了能源。其他城市的自然解决方案还可以包括绿色屋顶、城市森林和雨园,这些可以帮助减少城市热岛效应、改善空气质量和管理暴雨径流。

问:自然解决方案能同时解决气候和水资源问题最有前途的领域是什么?

马库斯:在某些方面,草地恢复领域令人期待。通过恢复草地可创建自然的防火带并增加生物多样性。草地可以减缓水流,从而实现更好的水资源供应时间和更大的地下水补给。沉积物被阻挡,不再向下游流动,这样可以保留水库的储水空间并延长其使用寿命。在许多地方,也重新引入河狸来替代失去的物种。

森林是短期内最有前途的领域。森林是庞大的,恢复项目具有多重效益。战略性地清理林下植被可以使更多的水留在土壤中或流向流域,并有助于防止生长过度的森林引发异常巨大的火灾。大树不燃烧,存活并变得更大后,能够吸收和储存更多的碳。更好的森林管理可以保护民众和财产,同时防止火灾释放的巨大碳烟。在全球,越来越多的人认识到,自然土地上的火灾排放的碳比化石燃料更多。

问:谈谈河狸吧,它们如何帮助应对气候和水资源相关的挑战?

马库斯:河狸是大自然的小工程师。它们建造水坝作为安全的水下避难所,这些水坝也会减缓和扩散水流。水坝在它们后面创建草地、沼泽和湿地,可以作为防火带。它们是这些大火的天然解药。

湿润的沼泽地也非常利于固碳,并在水流经过时过滤水。杂质和沉积物沉淀下来后,水更清洁。因为沼泽减缓了水流,水也有时间渗透并补充到地下水。下游的水流时间被延迟,类似于融化的积雪。沼泽本身就是天然的储存设备,在气候变化导致积雪减少的时候,我们迫切需要它们。河狸水坝和它们后面形成的沼泽是下一个最好的选择。

最后,河狸为其他许多被吸引到水边的物种创造了栖息地。而且河狸非常勤劳。它们为你做工作——这是它们的本能。

费利西亚·马库斯(Felicia Marcus)是斯坦福大学西部水资源计划的William C. Landreth访问学者。加入斯坦福之前,马库斯曾在加州水资源控制委员会担任主席,这是一个前所未有的干旱和变革时期。马库斯正在寻找利用自然解决方案解决科罗拉多河流域的气候和水资源问题的机会。

“州气候政策和自然解决方案:为气候、水资源等产生匹配效益”,是由马库斯进行的一项研究,该研究得到了沃尔顿家族基金会(Walton Family Foundation)的资助。”

英文原文

“儿童环保教育项目合伙人, 是你吗?”,点击此处了解更多详情

延伸阅读:

你对水獭知多少?|世界水獭日

微藻胞外代谢物可作为新型生物肥料

从极端天气到粮食危机,农业生物技术能否带来希望

听说亿万富翁们都去格陵兰岛挖矿了

“耐热”珊瑚能拯救珊瑚礁生态系统吗?

与野生动物灭绝的速度赛跑

用艺术手法康复大地,以生态教育治疗心灵

[CSR Cases] Yellowfin, 海洋驱动力

世界岛: 经济增长与环境保护的博弈

以绿色的方式满足人类需要